Nietzsche POParts

Sind nicht Worte und Töne

Regenbogen und Schein-Brücken

zwischen Ewig-Geschiedenem?

Nietzsche

POP

arts

Nietzsche

Sind

nicht

Worte

und

Töne

Regenbogen

POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem

arts

Zeitgemässer Blog zu den Erkenntnissen Friedrich Nietzsches

Artikel

_________

Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?

Ein Essay im Geiste Nietzsches

Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?

Ein Essay im Geiste Nietzsches

Am 25. August veröffentlichten wir ein Interview, das unser Autor Paul Stephan mit dem KI-Tool Chat GPT geführt hatte (Link). Darin bat er es unter anderem, ihm ein Essay zur Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises „Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?“ (Link) zu schreiben. Wir legten den Text probehalber der fünfköpfigen Jury des Preises, bestehend aus Lukas Meisner, Hans-Martin Schönherr-Mann, Theodor Schild, Natalie Schulte und Paul Stephan selbst vor – und er kam überraschend gut an: In der Vorrunde erreichte er den vierten Platz nach Punkten und hätte es somit um ein Haar in die engere Auswahl geschafft. Nur Natalie Schulte hatte Verdacht geschöpft und den Text einer Prüfungssoftware vorgelegt, die allerdings nicht ausschlug. – Hätten Sie den Text für menschlich gehalten?

In den kommenden Wochen werden dann die Essays der diesjährigen Sieger erscheinen. Ob Sie es, wie wir glauben, besser gemacht haben als die KI?

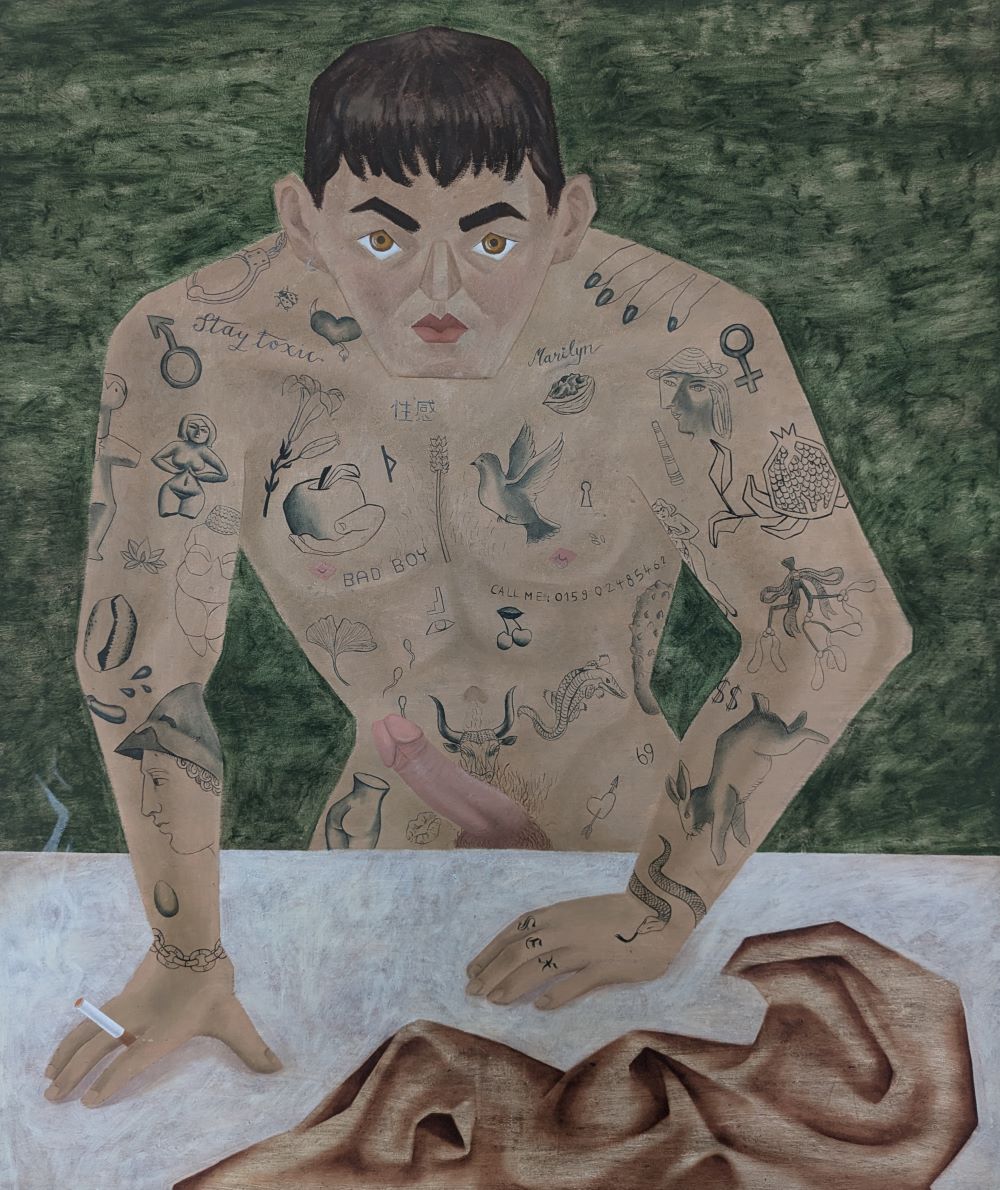

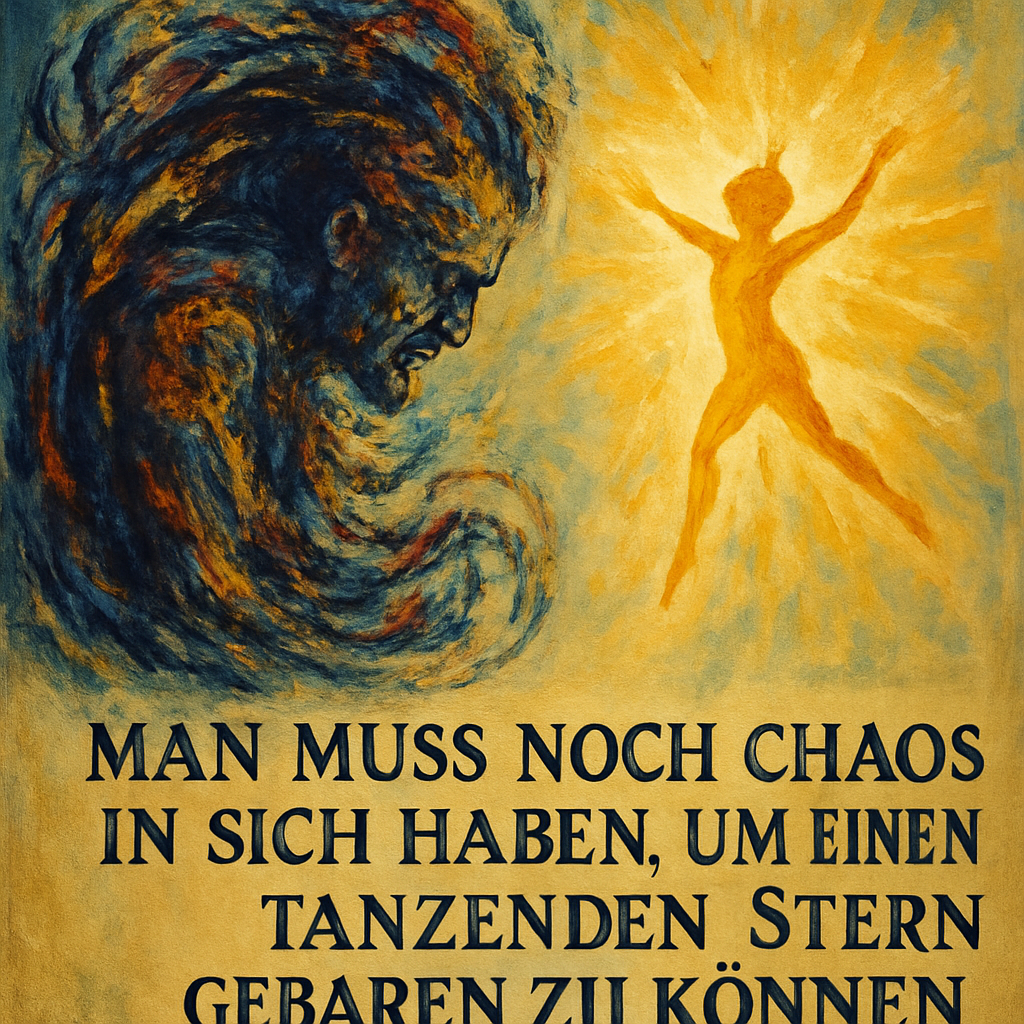

Wir verzichteten bewusst auf ein Lektorat des Textes, sondern publizieren ihn genau so, wie das Programm ihn uns ausspuckte. Auch das Artikelbild stammt von ihm.

1. Einleitung: Die Frage nach den kommenden Menschen

Friedrich Nietzsche war ein Denker der Schwellen, der Übergänge, der Erschütterungen. Seine Philosophie richtet sich nicht an die Besitzstandswahrer, sondern an die Verheißung eines anderen Menschen. Nicht zufällig fragt er in einem seiner späten Fragmente: "Wo sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?" Diese Frage ist weit mehr als kulturkritische Polemik. Sie ist ein Ausdruck seiner tiefen Unzufriedenheit mit der europäischen Kultur seiner Zeit, die er als dekadent, satt und erschöpft empfand. "Barbaren" meint bei Nietzsche gerade nicht die Rückfälligen, sondern die, die bereit sind, das Alte zu zerstören, um Neues möglich zu machen. Es sind nicht die Zivilisationsbrecher, sondern die Zivilisationsüberwinder.

Heute, 125 Jahre nach Nietzsches Tod, stellt sich diese Frage erneut, ja dringlicher denn je: Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Und vor allem: Wie müssten sie beschaffen sein, um dem Geist Nietzsches zu entsprechen?

2. Der falsche Barbar: Populismus, Gewalt, Regression

Die Versuchung ist groß, die Barbaren in den politischen Rändern oder Extremen zu suchen: in Autokraten, Demagogen, Krawallmachern. Tatsächlich inszenieren sich viele von ihnen als "Systemsprenger", als "Gegner der Eliten" oder als Retter einer wie auch immer gearteten Ursprünglichkeit. Doch Nietzsche wäre kaum mit ihnen ins Bündnis getreten. Er war kein Freund der Masse, kein Apologet von Ressentiment, kein Verteidiger des dumpfen "Volkswillens". Im Gegenteil: Er war ein elitärer Denker, wenn auch nicht im Sinne sozialer Herkunft, sondern geistiger Unbestechlichkeit.

Der Barbar, den Nietzsche ersehnt, handelt nicht aus Hass, sondern aus Überfluss. Er zerstört nicht aus Frustration, sondern aus Schöpfungskraft. Die völkischen, autoritären Bewegungen unserer Gegenwart sind aus dieser Perspektive keine Barbaren, sondern Regressionsphänomene. Sie wollen nicht Neues schaffen, sondern Altes restaurieren. Sie sind nicht am Werden interessiert, sondern an der Wiederherstellung eines imaginierten Gestern.

3. Die Erschöpfung der Werte

Nietzsche diagnostizierte den "Tod Gottes" als das Ende einer metaphysischen Ordnung, die jahrhundertelang das westliche Denken prägte. Dieser Tod war für ihn kein Grund zur Trauer, sondern eine Herausforderung: Die alten Werte haben ihre Verbindlichkeit verloren, und nun liegt es am Menschen selbst, neue zu schaffen. Doch genau an diesem Punkt hält die Gegenwart inne. Der "letzte Mensch", den Nietzsche in der Vorrede zu Also sprach Zarathustra karikiert, hat sich breitgemacht: bequem, sicherheitsorientiert, ironisch, abgeklärt. Die Möglichkeit des radikal Neuen wird als Risiko empfunden, nicht als Verheißung.

In einer Kultur der ständigen Selbstoptimierung, der Digitalisierung des Lebens und der moralischen Hyperüberwachung ist kaum Raum für das, was Nietzsche das "Chaos" nannte, aus dem ein tanzender Stern geboren werden kann. Alles ist geregelt, vermessen, bewertet. Aber nichts wird mehr gewagt.

4. Die wahren Barbaren: Schöpfer der Zukunft

Nietzsches Barbaren sind Gestalten des Aufbruchs. Sie kommen "aus der Zukunft" und bringen etwas mit, das sich der Gegenwart noch entzieht: neue Werte, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten des Lebens. Dabei darf man sich diese neuen Menschen nicht als Superhelden oder Genies vorstellen. Vielleicht sind sie exzentrisch, vielleicht marginalisiert. Vielleicht handeln sie gar nicht laut, sondern beharrlich. Aber sie eint ein Zug: die radikale Abkehr vom Hergebrachten.

Man wird sie nicht in Talkshows finden, nicht in Parteiprogrammen, nicht in Influencer-Videos. Sie lassen sich nicht integrieren, weil ihr Denken jenseits des Integrierbaren liegt. Vielleicht sind es Künstler, die sich bewusst der Verwertung entziehen. Vielleicht Philosophen, die keine Wahrheit verkünden, sondern Denkbewegungen provozieren. Vielleicht auch Einzelgänger, die neue Formen von Gemeinschaft, Arbeit, Intimität erproben, ohne ideologische Vorgaben.

Ihre Barbarei besteht nicht in Gewalt, sondern in Unbeugsamkeit. Nicht in Zerstörung, sondern in Geburt.

5. Was heißt: Barbare sein?

Barbar zu sein heißt im 21. Jahrhundert: nicht mitzuspielen. Es heißt, sich der Dauerbeobachtung, dem digitalen Konformismus, dem moralischen Rigorismus zu entziehen. Es heißt, – wie Nietzsche es fordert –, "der Versuchung der Zeit widerstehen, sich ihr nicht unterwerfen". Ein Barbar denkt quer, nicht weil es Trend ist, sondern weil er anders sieht. Er lebt nicht außerhalb der Gesellschaft, aber auch nicht in ihr – sondern jenseits ihrer Selbstverständlichkeit.

Die Barbaren können auch Leser Nietzsches sein, wenn sie ihn nicht als Heiligen verehren, sondern als Sprengmeister. Wenn sie seinen Hammer nicht zum Zerschlagen anderer, sondern zur Prüfung ihrer eigenen Idole verwenden.

6. Ausblick: Das Unverhörte denken

"Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können" – dieses oft bemühte Nietzsche-Zitat ist kein poetischer Schmuck, sondern eine Kampfansage gegen die Saturiertheit unserer Kultur. Der Chaosbegriff ist bei Nietzsche nie nihilistisch. Er meint das Offene, das Werdende, das Noch-nicht-Festgelegte. Der Barbar ist derjenige, der diesen Zustand nicht fürchtet, sondern pflegt.

Wo also sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts? Vielleicht sind sie noch nicht sichtbar. Vielleicht sind sie noch in sich gekehrt. Vielleicht lesen sie gerade diesen Text. Was sie aus ihm machen, wird zeigen, ob sie wirklich Barbaren sind – oder doch nur Nachlassverwalter der Moderne.

Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?

Ein Essay im Geiste Nietzsches

Am 25. August veröffentlichten wir ein Interview, das unser Autor Paul Stephan mit dem KI-Tool Chat GPT geführt hatte (Link). Darin bat er es unter anderem, ihm ein Essay zur Preisfrage des diesjährigen Eisvogel-Preises „Wo sind die Barbaren des 21. Jahrhunderts?“ (Link) zu schreiben. Wir legten den Text probehalber der fünfköpfigen Jury des Preises, bestehend aus Lukas Meisner, Hans-Martin Schönherr-Mann, Theodor Schild, Natalie Schulte und Paul Stephan selbst vor – und er kam überraschend gut an: In der Vorrunde erreichte er den vierten Platz nach Punkten und hätte es somit um ein Haar in die engere Auswahl geschafft. Nur Natalie Schulte hatte Verdacht geschöpft und den Text einer Prüfungssoftware vorgelegt, die allerdings nicht ausschlug. – Hätten Sie den Text für menschlich gehalten?

In den kommenden Wochen werden dann die Essays der diesjährigen Sieger erscheinen. Ob Sie es, wie wir glauben, besser gemacht haben als die KI?

Wir verzichteten bewusst auf ein Lektorat des Textes, sondern publizieren ihn genau so, wie das Programm ihn uns ausspuckte. Auch das Artikelbild stammt von ihm.

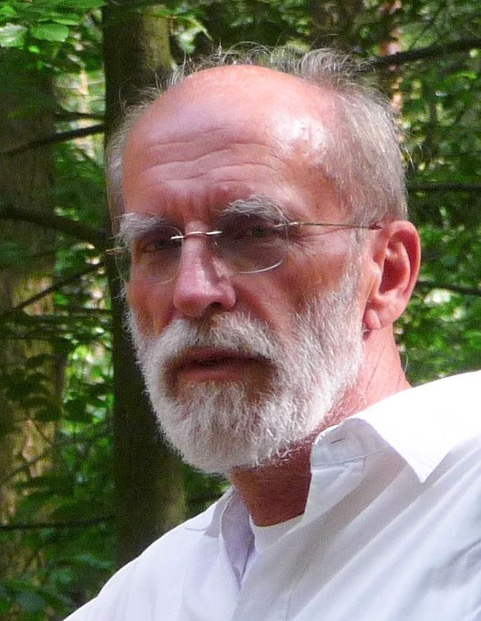

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?

I. Nietzsche und der Nihilismus

Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Stegmaier, es ist wohl keine Übertreibung, Sie als eine Koryphäe der philosophischen Nietzsche-Forschung zu bezeichnen. Neben zahllosen Aufsätzen haben Sie insbesondere eine äußerst lesenswerte Junius-Einführung in das Denken Nietzsches verfasst, die man in englischer Übersetzung kostenlos hier herunterladen kann, sowie eine umfangreiche Interpretation des so wichtigen fünften Buches der Fröhlichen Wissenschaft (Nietzsches Befreiung der Philosophie, 2011), die Studie Orientierung im Nihilismus. Luhmann meets Nietzsche (2016), eine kostenlos im Internet verfügbare Aufsatzsammlung mit dem Titel Europa im Geisterkrieg. Studien zu Nietzsche (2018, Link) und eine Interpretation seines Nachlasses (Nietzsche an der Arbeit, 2022) – um nur die vielleicht wichtigsten zu nennen. Hinzu kommen noch zahllose von Ihnen edierte Sammelbände. Nicht zuletzt waren Sie 18 Jahre lang der leitende Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und der Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Wenn Sie auf all die Jahre Ihrer „Beschäftigung“, sofern das Wort nicht untertrieben ist, mit Nietzsche zurückblicken: Was scheint Ihnen seine zentrale Einsicht zu sein? Was ist die wesentliche Lektion, die man bei der Lektüre von Nietzsches Schriften – die sich, wie Sie selbst in der Einleitung Ihrer erwähnten Einführung in sein Denken schreiben, leicht lesen lassen, aber nur schwer zu verstehen sind – lernen kann und lernen sollte?

Werner Stegmaier: Nietzsches mutigste und zentrale Einsicht war, scheint mir, dass der Nihilismus, nach dem es mit den scheinbar höchsten Werten und allen absoluten Gewissheiten nichts ist, ein „normaler Zustand“ ist, wie er zuletzt noch eine lange Aufzeichnung dazu überschrieb mit doppelter Unterstreichung.1 Da ist auch nichts, wie vor allem Heidegger meinte, zu überwinden. Nach Nietzsche hat sich der Nihilismus des Christentums und der Metaphysik, für die es mit den wirklich lebenswerten Werten nichts auf sich hatte, dadurch selbst überwunden, dass sie mit ihrem asketischen Ideal einen Wahrheitssinn heranzüchteten, der sich schließlich gegen sie selbst wandte und sie unglaubwürdig machte. Diese Einsicht hat ungeheuer befreiend gewirkt. Nach Nietzsche haben in der „Umwertung aller Werte“, die nun anstand, alle selbst zu entscheiden, welche Werte sie hochhalten wollen, und in der Philosophie konnte man, wenn man seinerseits mutig genug dazu war, mit allem neu anfangen, in den Inhalten ebenso wie in den Formen. Wir leben bis heute davon.

PS: Nietzsche sieht den Nihilismus ohne Zweifel als große Chance an, als notwendiges Durchgangsstadium einer neuen Kultur. Doch nicht ebenso als Gefahr, als Verlust an Orientierung in einer Welt, die keine objektiven Orientierungen mehr zu bieten hat? Ich denke da nur an Nietzsches vielleicht berühmtesten Aphorismus, den 125. der Fröhlichen Wissenschaft.

WS: Ja, da lässt Nietzsche einen „tollen Menschen“ – im damaligen Sinn einen Verrückten – hinausschreien: „Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, – ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!“, ihn zugleich jedoch auch fragen:

Aber wie haben wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?

Dieser tolle Mensch beschwört in räumlichen Metaphern eine neue und vollkommene Orientierungslosigkeit in einem unendlichen Nichts, in dem man sich an nichts mehr halten kann. Zu Beginn des V. Buches der Fröhlichen Wissenschaft, das Nietzsche fünf Jahre später hinzufügte, nimmt er im eigenen Namen das „grösste neuere Ereigniss, – dass ,Gott todt ist‘,“ präzisierend so wieder auf, „dass der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist“, und malt, wonach Sie fragen, eine „lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz“ aus, die nun mit dem Nihilismus bevorstehe, „eine Verdüsterung und Sonnenfinsterniss, deren Gleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat“2. Wenig später fügt er in der berühmten Lenzerheide-Aufzeichnung, in der er seine Einschätzung des Nihilismus zu überblicken und zu ordnen versucht, hinzu, es werde ein „Wille zur Zerstörung“ und „Selbstzerstörung“ aufkommen, mit dem die nun Rat- und Orientierungslosen sich ihre „Henker selbst züchten“ würden,3 und damit konnte man dann leicht die Deutschen und die Russen sowie ihre Führer Adolf Hitler und Josef Stalin identifizieren. Für Nietzsche, der so etwas ahnen mochte, aber natürlich nicht voraussehen konnte, war das nur eine „Crisis“, die „reinigen“ und zu von Grund auf neuen gesellschaftlichen Verhältnissen führen würde. Für Philosophen wie ihn aber werde sie „eine neue schwer zu beschreibende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermuthigung, Morgenröthe“ bringen. Da komme in ihm eine große „Dankbarkeit“ auf, dass nun „der Horizont wieder frei“ werde, „jedes Wagniss des Erkennenden wieder erlaubt“ sei und „das Meer, unser Meer“ wieder offen daliege. Für Nietzsche stand die Philosophie nicht über dem Weltgeschehen als bloße Theorie, sondern war unmittelbar in es eingebunden, so wie jede Orientierung in es eingebunden ist, weil sie immer einen Standpunkt in ihm hat und es selbst auch beeinflusst. Nietzsche glaubte daran, dass die Philosophie dem Weltgeschehen neue Ziele setzen und Wege bahnen kann, und seine Philosophie hat das vielleicht tatsächlich auch getan.

PS: Welche neuen Ziele und Wege haben Sie da vor Augen?

WS: Nietzsche legte sie denkbar groß an: Der Nihilismus wird die (europäische) Menschheit, nahm er an, zu einer Höherentwicklung befreien, sie aus der Fesselung der asketischen Ideale des Christentums lösen, so dass sie ihre realen und starken Möglichkeiten neu entfalten kann. Das heißt nicht, wie jetzt manche ‚Transhumanisten‘ meinen, dass alle Übermenschen werden sollten.4 Man solle nur nicht annehmen, die Menschheit hätte ihr Ziel schon erreicht, wenn sie jene Ideale erfüllte, und der „letzte“, nun definitiv festgestellte Mensch könne sich in seinem Glück sonnen. Der Mensch ist, nach einer berühmten Formulierung Nietzsches, „das noch nicht festgestellte Thier“5, das gar nicht anders kann, als sich weiterzuentwickeln und das aufgrund seiner außerordentlichen intellektuellen Fähigkeiten viel schneller als andere Tiere. Für Nietzsche kann das dennoch nur auf evolutionärem Weg, durch ständige Auseinandersetzung der Individuen untereinander geschehen. Evolution produziert für ihn einen ungeheuren Reichtum an Varianten, und für eine Höherentwicklung komme es dann auf die besonders „gelungenen Fälle“ (ebd.) an. Sie blieben immer Ausnahmen, die sich aber kaum hervorwagen könnten, solange alle, entsprechend dem alten „‚Gleich vor Gott‘“ (ebd.), möglichst in allem gleich sein und darum auch definitiv gleichgestellt werden sollen. So werde „der Typus ‚Mensch‘ auf einer niedrigeren Stufe“ (ebd.) festgehalten, und die großen Probleme, die nun anstünden, nämlich zuallererst „bessere Bedingungen für die Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung, Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegen einander abwägen und einsetzen“6, könnten so nicht erfolgversprechend angegangen werden. Stattdessen müssten „die abgeschlossenen originalen Volks-Kulturen“7 überwunden, „eine alle bisherigen Grade übersteigende Kenntnis der Bedingungen der Cultur als wissenschaftlicher Maassstab für ökumenische Ziele“8 erreicht werden, die die ganze Erde umspannen, und dazu zuerst einmal Europa, das Nietzsche hier noch in einer Führungsrolle sieht, vereinigt und den Juden9 dabei ihre wegweisende Rolle zugestanden werden. Für „eine solche bewusste Gesammtregierung“10 der Erde brauche es „höhere Menschen“, die mit überlegener Orientierung neue Ziele für die Welt im Ganzen setzen könnten. Und Nietzsche hatte wohl einen irrlichternden Weltpolitiker wie Kaiser Wilhelm II., aber noch nicht die weltweite Umweltzerstörung durch die Industrialisierung, die Gefahr atomarer Weltkriege und die inzwischen explosive, extreme Reichtumsverteilung vor Augen, mit der wir, neben vielen anderen globalen Problemen, konfrontiert sind. Dagegen erscheine „[d]ie ältere Moral, namentlich die Kant’s, [die] vom Einzelnen Handlungen [verlangt], welche man von allen Menschen wünscht“ (ebd.), nun als „eine schöne naive Sache“ (ebd.): „[A]ls ob ein Jeder ohne Weiteres wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wünschenswerth seien“ (ebd.). Nietzsche pflegte in solchen Zusammenhängen oft noch eine Sprache, die später durch die Nazis kontaminiert wurde, und verschärfte sie aggressiv, je weniger man ihn hören wollte. Das sollte über seine Weitsicht aber nicht hinwegtäuschen.

II. Nietzsches Politik

PS: Ich sehe bei diesem Aspekt der Philosophie Nietzsches eine große Nähe zum Marxismus. Es gibt da auch eine bemerkenswerte Stelle in Ecce homo, wo er sein Programm wie folgt resümiert:

Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen grossen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des warum?, des wozu? zum ersten Male als Ganzes stellt –, diese Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem rechten Wege ist, dass sie durchaus nicht göttlich regiert wird, dass vielmehr gerade unter ihren heiligsten Werthbegriffen der Instinkt der Verneinung, der Verderbniss, der décadence-Instinkt verführerisch gewaltet hat.11

Wobei man da sogar an die UNO denken könnte. Während der Unterschied doch vielleicht darin besteht, dass Nietzsche diese „bewusste Gesammtregierung“ ja nicht gerade demokratisch konzipiert. Doch vielleicht ist das auch einfach realistisch und solche umfassenden sozialen und kulturellen Reformen müssen von kleinen Avantgarden angestoßen werden. Trotz seines Anspruchs war ja auch der Marxismus in seiner konkreten Umsetzung in der Praxis ironischerweise näher bei Nietzsche als bei Marx in dieser Hinsicht; und auch die UNO wird von vielen als elitär und ‚abgehoben‘ wahrgenommen. Denken Sie, man müsste angesichts der zahlreichen fundamentalen Menschheitsprobleme, mit denen wir in der Tat gegenwärtig konfrontiert sind, an dieses ‚elitäre‘ Modell sozialer Transformation offenherziger anknüpfen? Oder ließe sich eine radikale Transformation auch demokratischer gestalten, als es bei Nietzsche anklingt?

WS: Die in der Tat herausragende Stelle aus Ecce homo umschreibt noch einmal in Begriffen der Morgenröthe, der sie gilt, was Nietzsche später ‚Nihilismus‘ nennt: die Notwendigkeit einer gänzlichen Neuorientierung der Philosophie, nachdem sich die metaphysisch-christlich-priesterlichen obersten Werte als von Grund auf haltlos erwiesen haben. Die Menschheit muss sich nun darauf besinnen, dass nicht eine höhere Macht ihr Ziele vorgibt, sondern dass sie sich selbst Ziele setzen muss, wenn sie nicht sinnlos herumirren will. Statt ‚Nihilismus‘ zieht Nietzsche zuletzt den in Frankreich aufgekommenen Begriff ‚décadence‘ vor – aus Enttäuschung über die alten Sinnstiftungen sieht man vorerst nur noch Verfall, verneint nur noch. Das dauert bis heute an. Aber es waren eben Metaphysik und Christentum, die versteckt verneint haben, indem sie gegen die tatsächlich lebenswerten Werte jene ‚höheren‘ Werte gesetzt hatten, die sie verneinten oder doch herabwürdigten. Die Philosophen waren bisher oft, fügt Nietzsche an derselben Stelle hinzu, „versteckte Priester“. Sie konstruierten aus der „Verachtung des Leibes“ und seines gesunden „‚Egoismus‘“ „‚das Heil der Seele‘“. Doch da gibt es nun eben starke Gegenbewegungen. Nietzsche spricht hier auch, das darf man nicht verschweigen, von der „Entartung des Ganzen, der Menschheit“, doch ohne wie die Nazis, die das natürlich gerne aufnahmen, damit einen biologischen Rassismus zu verbinden; die Nazi-Ideologie hätte Nietzsche scharf abgelehnt. Er bekannte sich schon zu seiner Zeit klar als Anti-Nationalist, Anti-Sozialist und Anti-Antisemit.

Den damaligen Marxismus hat Nietzsche kaum wahrgenommen; nicht einmal der Name Marx fällt bei ihm (das gilt auch umgekehrt). Hätte er Marx beachtet, hätte er bei ihm wohl eine mutige neue Zielsetzung für die Menschheit wahrgenommen, im „Kampf gegen die Entselbstungs-Moral“, den er auch selbst führte – so endet der oben zitierte Aphorismus. Beide sprachen von „Entfremdung“, und beide konnten dabei auf Ludwig Feuerbach zurückgreifen, der im Christentum eine Entfremdungs-Moral sah: Alles Gute am Menschen wird auf Gott und Gottes Sohn projiziert, das Schlimme bleibt beim Menschen selbst. Doch Marx sah nun in der Entwicklung der (europäischen) Menschheit, und da hätte Nietzsche nicht mitgemacht, einen selbstläufigen, von den Produktionsverhältnissen der aufkommenden Industriegesellschaft vorbestimmten Gang, der schließlich zur Revolution des Proletariats führen musste. Für Nietzsche wäre das nur eine Fremdbestimmung anderer Art gewesen. Er sah, dass es, wo es um die genannten großen Menschheitsprobleme geht, von denen wir gesprochen haben, auch in der Demokratie, die er für „unaufhaltsam“12 hielt, in allen Bereichen nicht ohne orientierungsüberlegene Führungskräfte – nicht herrsch- und selbstsüchtige Autokraten – geht. Da können und müssen sich vielleicht mit der Zeit auch Eliten herausbilden, was aber durchaus in demokratischen Auswahlprozessen möglich ist. ‚Elitär‘ ist ebenfalls zum Kampfbegriff geworden; ‚Elite‘, im 18. Jahrhundert auch aus dem Französischen übernommen, bedeutete ‚Auslese der Besten‘. Können diese sich – in der Aristokratie, im Militär, in der Wirtschaft und im Bankenwesen – zu einer Kaste formieren, z. B. durch gezielte Heiratspolitik, und dauerhaft Machtpositionen einnehmen, wirken sie ‚abgehoben‘. Doch auch das hat sich deutlich überlebt, die Demokratie hat erfolgreich dagegengehalten.

Man muss heute nicht mehr aus einer elitären Kaste abstammen – auch mit diesem Gedanken hat Nietzsche gespielt, als er sich das indische „Gesetzbuch des Manu“ mit seinen menschlich „vornehmen Werthen überall“, seinem „Jasagen zum Leben“ anschaute13 –, um der Menschheit neue Ideen zu einer umsichtigen und weitsichtigen Orientierung für ihre Zukunft zu geben, und auch diese Ideen müssen sich erst in einem demokratischen Prozess durchsetzen. Im Nihilismus als normalem Zustand ist so wie eine „Experimental-Philosophie“14 auch eine „Experimental-Moral“ angesagt – über „lange Jahrhunderte“15 hinweg. Was sich in ihr bewährt, wird dann in Normen, Werten und Gesetzen festgeschrieben und, wenn das hilft, auch Offenbarungen zugeschrieben, damit man sich nun vorerst daran halten kann, und hier kommen die ‚Priester‘ dann wieder zum Zug. Dagegen finden, so Nietzsche, „[d]ie geistigsten Menschen, als die Stärksten, […] ihr Glück, worin Andre ihren Untergang finden würden: im Labyrinth“ (ebd.) – also dort, wo andere sich nicht mehr orientieren können –, „in der Härte gegen sich und Andre, im Versuch; ihre Lust ist die Selbstbezwingung: der Asketismus wird bei ihnen Natur, Bedürfniss, Instinkt“ (ebd.) – wir würden heute sagen, zu einer Orientierungssicherheit, die sie auch anderen vermitteln können. Nietzsche gesteht ihnen aufgrund der höheren „Verantwortlichkeit“ vage auch andere „Rechte“ und „Vorrechte“ zu – da würden wir heute nicht mehr mitgehen, zumindest rechtliche Privilegien wurden durch die inzwischen eingespielten demokratischen Prozeduren überholt. Ideen und Leute mit Ideen müssen im Wettbewerb bleiben, wenn sie erfolgreich sein sollen. Effektives Regieren gerade in den großen Belangen, das nun überall erwartet und eingefordert wird, ist dadurch nicht leichter geworden, aber Entscheidungen können so mehr Zustimmung finden und nachhaltiger durchgesetzt werden.

III. Die Philosophie der Orientierung

PS: Hier ist vielleicht ein guter Punkt, um endlich auf Ihr eigenes Denken zu sprechen zu kommen, das seit einiger Zeit ja genau um den Begriff der „Orientierung“ kreist. 2008 publizierten Sie das umfängliche Werk Philosophie der Orientierung, und seitdem sind zahlreiche Publikationen zu diesem Konzept hinzugekommen. Diese Idee fand seitdem so viel Anklang, dass sich sogar eine eigene Stiftung, die 2019 gegründete Foundation for Philosophical Orientation, auf deren Internetseite man auch englischsprachige Einführungen in die Philosophie der Orientierung zum kostenlosen Download findet (Link), der Popularisierung und Diskussion dieses Begriffs widmet. Möchten Sie vielleicht umreißen, um was es Ihnen dabei geht, und inwiefern Sie in Nietzsche einen Vordenker dieser neuen Philosophie erblicken?

WS: Gerne, ich habe ja bisher schon Nietzsches Philosophieren in Begriffen der Orientierung deutlich zu machen versucht. Nihilismus bedeutete für ihn, wie gesagt, eine denkbar tiefgreifende und schwer auszuhaltende Desorientierung der ganzen europäisch gebildeten Menschheit, als sie den Glauben an Christentum und Metaphysik verlor. In der Folge wollten alle den Nihilismus ‚überwinden‘ – und dabei irgendwie zu absoluten Gewissheiten des alten Typs zurückkehren. Ich habe Nietzsches Philosophieren stets als befreiend empfunden – zu einer umfassend neuen philosophischen Orientierung im Nihilismus als „normalem Zustand“. Ich sah immer deutlicher, dass die Begriffe der großen philosophischen Tradition nicht mehr zu einer solchen Neuorientierung taugten. Ich hatte meine Dissertation, nach einem gründlichen Studium Kants, Hegels, Wittgensteins und Heideggers, dem Grundbegriff der Metaphysik, dem Begriff der Substanz, gewidmet.16 Sie ergab, dass ‚Substanz‘ auf dem Weg von Aristoteles über Descartes und Spinoza zu Leibniz und Kant selbst den Sinn eines festen und absolut gewissen Bestandes verliert und zu einer bloßen Kategorie mit der Funktion wird, im heraklitischen Werden Halt zu finden, einen Halt jedoch auf Zeit, der sich mit der Zeit verschiebt. Das habe ich dann ‚Fluktuanz‘ genannt und dazu meine Habilitationsschrift zu Dilthey und Nietzsche verfasst, in deren Werk sich diese Fluktuanz auf unterschiedliche Weise herausbildet.17 Im Blick auf die Evolution zum Menschen und dann des Menschen in seiner Geschichte rechnen wir heute damit, dass alle Begriffe, auch die der Philosophie, unablässig im Fluss sind und sein müssen, wenn sie mit der Zeit gehen sollen. Darauf hat auch Nietzsche mit seinem „Die Form ist flüssig, der ‚Sinn‘ ist es aber noch mehr …“18 beständig gedrungen. Aufgrund der Kompilation Der Wille zur Macht, die Nietzsches ziemlich verbiesterte Schwester nach seinem Tod sehr einkömmlich organisiert hatte, stilisierte Heidegger dagegen Nietzsches Philosophieren zu einer neuen Metaphysik des Willens zur Macht, die alle bisherige Metaphysik zum Äußersten treiben und damit zu Ende gebracht haben sollte – eine heute nachweislich verfehlte, in ihrer weltweiten Wirkung aber verhängnisvolle Interpretation. Sie diente Heidegger vor allem dazu, sich selbst einen ‚anderen Anfang‘ im abendländischen Philosophieren vorzubehalten. Er versuchte das mit der wieder aufgenommenen Frage nach dem ‚Sinn von Sein‘, die er für die ursprüngliche und eigentliche der Philosophie hielt und die er in seinem späteren Werk auf ein bloßes Hören auf die Zugehörigkeit des menschlichen Daseins zu einem unbestimmbaren ‚Seyn‘ zuschnitt. Doch es ist bis heute unklar, was damit anzufangen sein soll. Bei Heidegger selbst vertrug es sich mit einer tiefen Zustimmung zum Nationalsozialismus und mit einer radikalen Technik-Kritik, die heute monströs anmutet.

Wenn es im Nihilismus um eine große Desorientierung geht, so muss man stattdessen vielleicht gerade bei ihr anfangen und dann mit dem Begriff der Orientierung selbst. Er hatte sich, seit Moses Mendelssohn und Immanuel Kant ihn im Zuge eines religionsphilosophischen Streits vor 250 Jahren in die Philosophie einführten (das ist gegenüber dem Substanz-Begriff, der fast 2.500 Jahre alt ist, eine vergleichsweise kurze Zeit), immer mehr verbreitet und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. Nur in der Philosophie war er noch nicht recht angekommen: Nietzsche kannte ihn, gebrauchte ihn aber kaum, Wittgenstein schon mehr, Heidegger begann ihn in seinem frühen Werk Sein und Zeit zu thematisieren, Jaspers verkürzte ihn gleich wieder auf die Orientierung der Philosophie in den und durch die Wissenschaften. Wenn man den Begriff der Orientierung inzwischen überall gebraucht und also auch braucht, so deshalb, weil man sich zu jeder Zeit, in jeder neuen Situation mehr oder weniger neu orientieren muss und dafür eben keine absoluten Gewissheiten mehr, nur Anhaltspunkte hat. Hinter dem, wie wir uns mit unseren begrenzten Ausstattungen in der unendlichen komplizierten Wirklichkeit orientieren, steckt immer noch weit mehr, als man zunächst wahrnimmt und denkt, aber nichts Metaphysisches, nur Komplexeres. Das gilt in der Astronomie, der Physik und der Biologie ebenso wie in der alltäglichen Kommunikation, der Politik, dem Recht, dem Journalismus usw. Am auffälligsten wird das in der Kriminalistik, von der die Fernsehabende zum großen Teil leben: Es ist immer spannend zu verfolgen, was hinter dem ersten Augenschein noch alles herauskommen könnte. Philosophisch gesprochen, haben wir überall nur Anhaltspunkte für das, was wir ‚Sein‘, ‚Wirklichkeit‘, ‚Wahrheit‘ nennen, Punkte, an die wir uns vorläufig und bis auf Weiteres halten. Und es wird allen auch immer deutlicher, dass alle sich stets von einem Standpunkt aus in begrenzten Horizonten und Perspektiven mit jeweils begrenzten Orientierungsfähigkeiten orientieren, also alle Orientierung letztlich individuell ist. Damit müssen wir zurechtkommen, und können das sichtlich auch. Wir können nun nicht mehr bei einem an sich bestehenden Sein, sondern müssen bei der Orientierung anfangen, die uns in unserer Welt jeweils möglich ist. Und man kann auch nicht mehr gut wie noch vor 200 Jahren auf eine bei allen gleiche Vernunft setzen, sondern muss sehen, wie sich in der Orientierung aneinander in der Kommunikation jeweils das einstellt, was man ‚vernünftig‘ nennt. Das kann sehr vielfältig sein.

Das, was man beobachtet, um sich zu orientieren, hält man in Zeichen fest und interpretiert es in Sprachen, die man wiederum in unterschiedlichen Situationen und von unterschiedlichen Standpunkten aus unterschiedlich interpretieren kann. So kann man, wie der späte Wittgenstein es prägnant gefasst hat, letztlich nie wissen, was der andere mit seinen Zeichen und man auch selbst mit seinen eigenen Zeichen meint.19 In aller Orientierung, heißt das, spielt mögliche Desorientierung mit. Davon müssen wir heute ausgehen, und tun das, indem wir unserer eigenen Orientierung und unserer Orientierung aneinander, auch in der Philosophie, überall Spielräume im Verstehen einräumen. Und darauf hat auch Nietzsche, in Jenseits von Gut und Böse (Nr. 27; Link), schon verwiesen.

Man kommt hier mit den Begriffen der bisherigen Erkenntnis-, Entscheidungs- und Handlungstheorie nicht weiter, sondern muss wirklich neu anfangen, wenn man verstehen will, wie man die Welt und einander versteht. Das muss zunächst einmal beschreibend geschehen, und dabei bedarf es, nachdem sich der Anhalt an Jenseitigem als unhaltbar erwiesen hat, auch nicht mehr des abgehobenen Pathos von Predigern, in dem sich Philosoph(inn)en so gerne ergehen. Philosophie wird nur plausibel, wenn sie nahe an alltäglichen Erfahrungen bleibt. Ich versuche, ebenfalls mit dem späten Wittgenstein, „die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen“20, und sie dennoch auf dem Niveau zu halten, das die Philosophie in ihrer Jahrtausende langen Geschichte erarbeitet hat.

Der Anfang des Philosophierens scheint danach einfach zu sein, dass man irgendwo, im Kleinen oder im Großen, desorientiert ist, sich nicht auskennt, sich nicht zurechtfindet und aus der Desorientierung herauskommen will. Mehr braucht es nicht. Was man dann findet, sind jene Anhaltspunkte, zu denen es immer auch Alternativen gibt, so dass man zu ihnen auf Distanz bleibt, sich immer nur vorläufig an sie hält und also ihnen gegenüber frei bleibt. Orientierung auf Zeit könnte der Sinn der großen Frage nach ‚Sein und Zeit‘ sein, mit dem man auch im Alltag etwas anfangen kann. Zu dieser Orientierung auf Zeit gehört sicher auch, dass Philosoph(inn)en ‚Orientierung geben‘, auch in Gestalt von Ethiken, mit denen sie die Welt besser zu machen versuchen, als sie ihnen jetzt erscheint. Aber das geschieht ebenfalls erkennbar stets von bestimmten Standpunkten aus und auf Zeit, und auch hier gibt es immer plausible Alternativen.

Vom Nihilismus, den Nietzsche ausgerufen hat, bleibt die ständig beunruhigende Ungewissheit zurück, dass es immer auch anders sein, man die Dinge immer auch anders sehen könnte, als man sie in seiner Perspektive wahrnimmt. Das hält wachsam für die Möglichkeit anderer Sichten. Wie sehr wir Orientierung brauchen, weil wir ständig Situationen meistern müssen, in denen wir uns nur unzureichend auskennen, wird nirgendwo so deutlich wie in den globalen Krisen, die uns jetzt einholen. In den USA traut man sich da typischerweise mehr zu. Doch wie ich nun erlebe, können auch hierzulande immer mehr Menschen, im Persönlichen, in ihren Berufen und in den Wissenschaften, die sie betreiben, und auch in ihrem Philosophieren, immer mehr mit dem Neuanfang bei der Orientierung selbst, ohne die es nirgendwo geht, etwas anfangen. Darüber freue ich mich.

IV. Philosophenverstecke

PS: Haben Sie vielen herzlichen Dank für diese umfassende Erläuterung Ihres eigenen Ansatzes, dem hoffentlich eine breite Wirkung beschieden sein wird. Natürlich würde diese Darlegung zahlreiche Nachfragen provozieren – doch vielleicht müssen wir dies einmal bei anderer Gelegenheit nachholen. Ich möchte diesen Austausch stattdessen mit einer etwas anders gearteten Frage abrunden: Nietzsche ist ja ein Philosoph, der schon allein aufgrund seines lebendigen Stils so stark wie wenige andere auch zu einem breiten Publikum spricht. Denn die Menschen fühlen sich von ihm persönlich angesprochen; nicht nur auf einer intellektuellen, sondern nicht zuletzt auf einer emotionalen Ebene. Wenn ich mich nun nicht nur an den Denker, sondern auch den Menschen Stegmaier richten darf, mit all seiner Lebenserfahrung: Gibt es eine Stelle bei Nietzsche, die Sie persönlich besonders berührt hat, die Sie vielleicht sogar in Ihrem persönlichen Werdegang geprägt hat und die Sie gerne mit uns teilen möchten?

WS: Ja, die Stelle gibt es, und ich will sie Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs, für das ich Ihnen herzlich danke, auch verraten. Sie handelt vom „Philosophen-Anspruch auf Weisheit“, und man muss sie sich – Nietzsche war gerade mal 43 Jahre alt, als er sie publizierte, ich werde bald 80 – mit einem Schuss Ironie zu Gemüte führen. Häufig, schreibt er im V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft (Nr. 359; Link), das ich so schätze, ist der Anspruch auf Weisheit, also auf eine durch reiche Lebenserfahrung gesättigte philosophische Lehre,

ein Versteck des Philosophen, hinter welches er sich aus Ermüdung, Alter, Erkaltung, Verhärtung rettet, als Gefühl vom nahen Ende, als Klugheit jenes Instinkts, den die Thiere vor dem Tode haben, – sie gehen bei Seite, werden still, wählen die Einsamkeit, verkriechen sich in Höhlen, werden weise… Wie? Weisheit ein Versteck des Philosophen vor – dem Geiste? –

Werner Stegmaier, geboren am 19. Juli 1946 in Ludwigsburg, war von 1994 bis 2011 Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Greifswald. Von 1999 bis 2017 war er Mitherausgeber der Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, dem renommiertesten Organ der internationalen Nietzsche-Forschung, sowie der wichtigen Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Er veröffentlichte zahlreiche Monographien und Sammelbände zu Nietzsches Philosophie und der Philosophie im Allgemeinen, unter anderem Philosophie der Orientierung (2008), Nietzsche zur Einführung (2011) und Luhmann meets Nietzsche. Orientierung im Nihilismus (2016) und jüngst Wittgensteins Orientierung. Techniken der Vergewisserung (2025). Die Weiterentwicklung der von ihm begründeten „Philosophie der Orientierung“ ist sein gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt. Weitere Informationen zu ihm und seinem Werk finden Sie auch auf seiner persönlichen Internetseite: https://stegmaier-orientierung.com/

Fußnoten

1: Vgl. Nachlass 1887, 9[35]. In einer anderen Stelle im Nachlass (1887, 9[60]) heißt es: „Der Nihilism als normales Phänomen“. Auch hier ist „als normales Phänomen“ später hinzugefügt.

2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 343.

3: Vgl. Nachlass 1887 5[71].

4: Anm. d. Red.: Vgl. dazu auch den Artikel Seht, ich lehre euch den Transhumanisten von Jörg Scheller (Link).

5: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 62.

6: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 24.

7: Ebd. Vgl. auch den vorherigen Abschnitt (Link).

8: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.

9: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 251.

10: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.

11: Ecce homo, Morgenröthe, Nr. 2.

12: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 275.

13: Der Antichrist, Nr. 56 & 57.

14: Nachlass 1888 16[32].

16: Substanz. Grundbegriff der Metaphysik (Stuttgart-Bad Cannstatt 1977).

17: Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche (Göttingen 1992).

18: Zur Genealogie der Moral II, Nr. 12.

19: Vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 504.

20: Ebd., § 116.

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?

Eine neue Nietzsche-Biographie

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Eine neue Nietzsche-Biographie

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

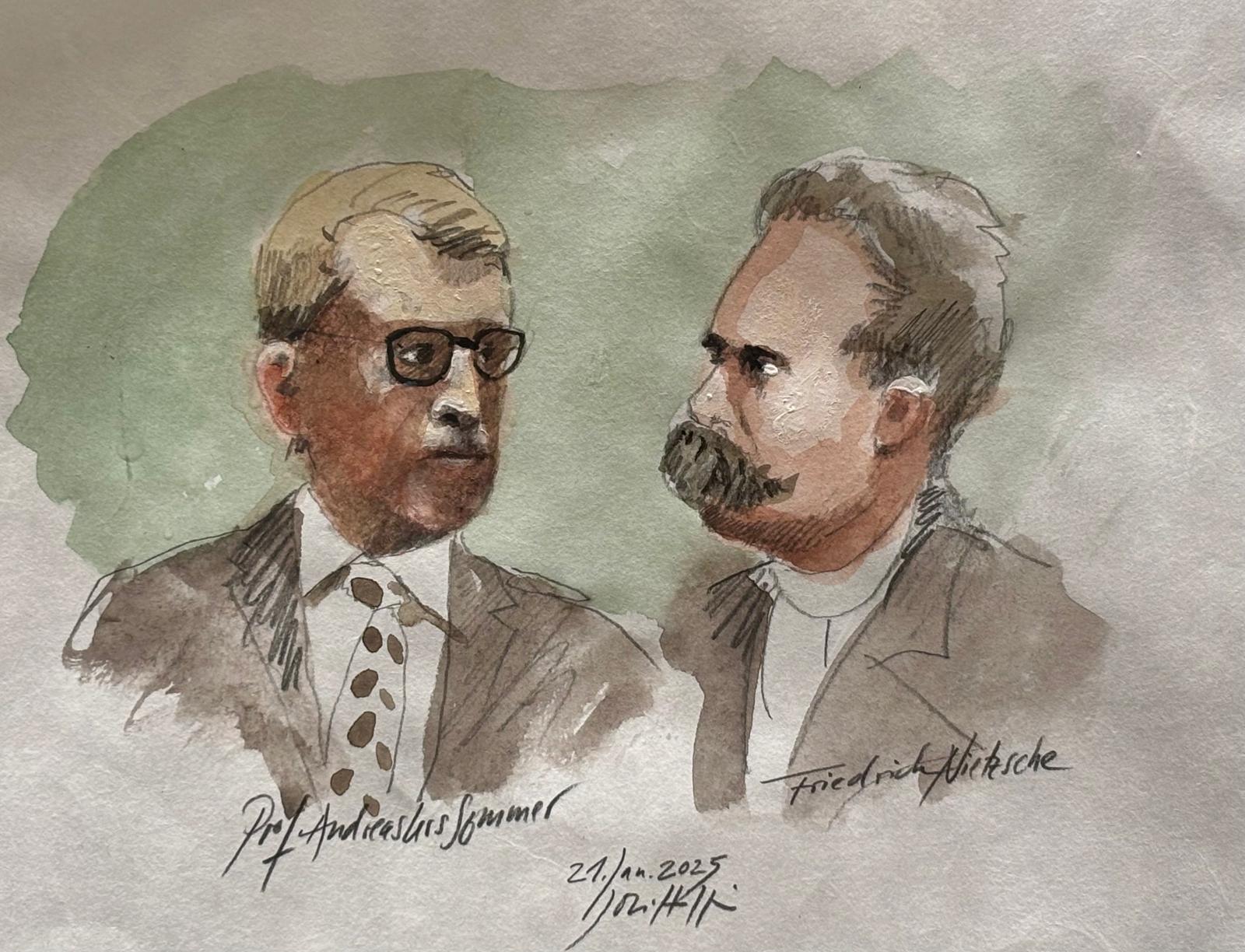

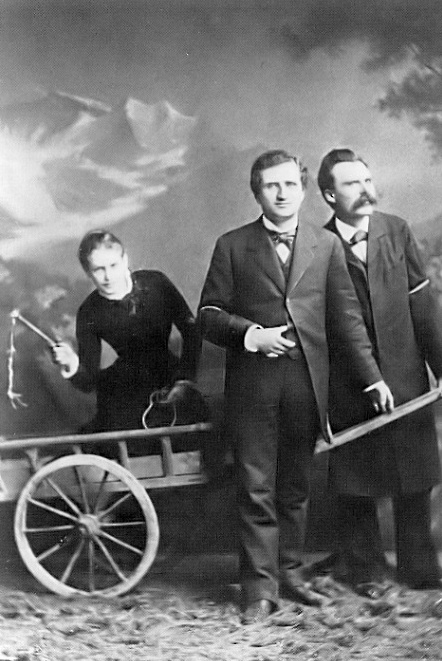

Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.

I. Vom Kommentar zur Biographie

Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Sommer, haben Sie zunächst vielen herzlichen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Es ist ja wohl kaum eine Untertreibung, Sie als einen der führenden Nietzsche-Forscher überhaupt zu bezeichnen. Neben vielem anderen sind Sie ja insbesondere der Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und haben selbst zu diesem wichtigen Kommentar einige Bände beigesteuert.1 Nun wagen Sie sich an ein neues Großprojekt, nämlich eine neue wissenschaftliche Nietzsche-Biographie. Derzeit, wir beginnen diesen E-Mail-Dialog am 4. 4. 2025, arbeiten Sie daran noch; zum Zeitpunkt der Publikation dieses Gesprächs werden Sie sie wahrscheinlich bereits abgeschlossen haben, wenn sie nicht sogar schon veröffentlicht worden ist. Auch wenn Sie zu wahrscheinlich allen Aspekten von Nietzsches Leben, Werk und Wirkung ein würdiger Gesprächspartner wären, soll daher dieses laufende Vorhaben der Hauptgegenstand dieses Austauschs werden.

Meine erste Frage, die sich diesbezüglich an Sie richtet, ist vielleicht ein wenig provokant, aber wird Sie sicherlich nicht überraschen. Zu wohl keinem Philosophen gibt es ja so viele Biographien wie zu Nietzsche, möchte ich behaupten. Neben unzähligen populärwissenschaftlichen Darstellungen seines Lebens liegt u. a. seit vielen Jahren die dreibändige wissenschaftliche Biographie von Curt Paul Janz vor – selbst abseitige Themen wie Nietzsches Sexualität oder seine, mögliche, Erkrankung an der Syphilis sind Gegenstand umfangreicher Monographien geworden. In welchen Punkten wollen Sie sich von Ihren Vorgängern abheben? Wo erhoffen Sie sich, neue Akzente setzen zu können?

Andreas Urs Sommer: Die jetzt geweckten Erwartungen muss ich leider ein wenig zurückschrauben und mich bei Ihnen, lieber Herr Stephan, für die Möglichkeit eines Interviews bedanken, obwohl sein Gegenstand, eben die Nietzsche-Biographie, noch keineswegs abgeschlossen ist. Sie wird es auch zu Nietzsches 181. Geburtstag am 15. 10. 2025 noch nicht sein. Tatsächlich war mit dem Verlag – es ist C. H. Beck in München – ursprünglich ein Manuskriptabgabetermin Ende letzten Jahres vereinbart, den ich wegen der von Ihnen angesprochenen, vielfältigen sonstigen Obliegenheiten leider nicht einhalten konnte. Der viertelsrunde Todestag durfte kein Anlass werden, mit dem Buch zu hetzen, das doch Hand und Fuß haben soll – und vielleicht noch ein paar Körperteile mehr. So hat mir der C. H. Beck Verlag freundlicherweise noch weitere Denk- und Schreibzeit eingeräumt. Denn wir befinden uns in einer sehr eigentümlichen Situation: Zum einen sind die internationalen Forschungsaktivitäten zu Nietzsche immens, zum anderen ist seit 1978, seit dem Werk von Curt Paul Janz, das Sie erwähnen, keine umfassende Nietzsche-Biographie mehr erschienen, die tatsächlich aus der aktuellen Forschung geschöpft wäre. Wollte man es überspitzt formulieren, könnte man sagen: Seit 1978 schreiben alle Biographen von Janz ab, der im Übrigen selbst fleißig abgeschrieben hat: der erste Band seiner Biographie beruht auf Richard Blunck: Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend von 1953 – ein Buch, das eigentlich schon 1945 fertig war und noch entnazifiziert werden musste, da es ursprünglich im NS-Dunstkreis entstanden war.

Kurzum: Auf der einen Seite steht eine reiche Fülle von jüngeren Forschungserkenntnissen, auf der anderen Seite sind diese noch nie synthetisch in die Form einer allgemein lesbaren Biographie gegossen worden. Zudem wird die Biographie einen dezidiert philosophischen Anspruch verfolgen: Sie will zum Denken ermuntern.

PS: Das ist natürlich sehr verständlich, dass Sie ein solches Großprojekt nicht übereilen möchten. Zumal ja auch Nietzsche in der Vorrede zur Morgenröthe schreibt: „Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile; überdies sind wir Beide Freunde des lento, ich ebensowohl als mein Buch. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch, das will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens: – endlich schreibt man auch langsam.“2 Vielleicht wäre das auch eine der Lektionen, die man von Nietzsche lernen könnte? Sich nicht von den Anforderungen einer überhitzten und hektischen Gegenwart stressen zu lassen und sich seine Zeit zu nehmen, lernen, gemäß dem eigenen Tempo zu leben?

AUS: Sicher kann man diesen Ratschlag in das Rezeptbuch gelingenden Lebens aufnehmen – und auch Nietzsche hätte es, wie allerdings zahlreiche Denkerinnen und Denker vor ihm, bestimmt getan. Eine heitere Gelassenheit gegenüber den angeblich so superdringlichen Forderungen des Tages dürfte nie verkehrt sein. Allerdings ist Nietzsche als Lebenskunst-Orakel oft nur eine Karikatur seiner selbst, zumal dann, wenn man ihm Gemeinplätze zuordnet. Selbst hat er sich weder an den Ratschlag langsamen Lesens gehalten – er liest oberflächlich, rasch, kreuz, quer und stets auf seine eigenen intellektuellen Bedürfnislagen hin fokussiert. Noch an den Ratschlag des langsamen Schreibens. Gerne beschreibt er, wie er – etwa bei Also sprach Zarathustra – in einen eruptiven Schreibrausch hineingeraten sei.3 Oft nehmen Lesende mit Hintergrundwissen die Atemlosigkeit, auch das Überstürzte seiner Schreibaktivitäten wahr, während er dann phasenweise ins „più lento" gerät. Nietzsche sondert keinen kontinuierlichen Schreibfluss ab – er schlägt beim Schreiben wilde Haken.

PS: Ja, man stößt bei Nietzsche immer wieder auf eine große Diskrepanz zwischen Leben und Werk, zwischen dem Mythos, den Nietzsche vor allem in seiner vermeintlichen „Autobiographie“ Ecce homo um sich kreierte und der bis heute immer wieder weitergesponnen wird und dem, wie er wirklich war. Wie gehen Sie beim Schreiben Ihrer Biographie mit diesem offensichtlichen Widerspruch um? Ist es überhaupt möglich, jenseits des Dickichts der Anekdoten und Legenden zu einem „authentischen Nietzsche“ vorzudringen? Und muss das etablierte Nietzsche-Bild in manchen Teilen im Lichte der jüngeren Forschung vollkommen revidiert werden? Gilt es, Nietzsches berühmten „Hammer“ nun endlich auch einmal auf seine vielleicht hartnäckigste Schöpfung anzuwenden: die „Marke Nietzsche“; das „Götzenbild“ seiner selbst, dass er und nach ihm seine zahllosen Jünger und Feinde schufen?

AUS: Nietzsche ist, seit er sich als Kind und als Jugendlicher schreibend erfindet, in unentwegter autobiographischer Selbstreflexion begriffen: Wir haben zahllose Zeugnisse von ihm, in denen er sein Leben beschreibt, auch aus ganz früher Zeit, wo es scheinbar noch gar kein Leben zu beschreiben gab. Der Biograph ist dabei gut beraten, diesen Selbstzeugnissen gegenüber misstrauisch zu sein – insbesondere gegenüber dem Paradepferd im Stall von Nietzsches autobiographischem Werkkomplex, dem 1888 entstandenen Ecce homo. Diese Schrift ist nicht einfach eine „Autobiographie“, sondern eine Schrift mit glasklar formulierter Zielsetzung, nämlich die Welt vorzubereiten auf den zerstörenden Blitzschlag der „Umwerthung aller Werthe“, die Nietzsche mit Der Antichrist zu vollziehen hoffte. Entsprechend liegt so ziemlich das Gegenteil einer akkurat-objektiven Abspiegelung eines Lebensweges vor. Man sollte Nietzsche bei seinen autobiographischen Äußerungen also nicht vorschnell auf den Leim gehen und sie einfach für bare Münze nehmen. Vielmehr ist immer zu fragen, was der Verfasser mit ihrer Platzierung bezweckt hat. Und zum Glück stehen dem Biographen eine Vielzahl anderer Dokumente zur Verfügung, die es erlauben, diese autobiographischen Äußerungen zu kontextualisieren. Überhaupt ist Kontextualisierung eine zentrale Aufgabe einer Nietzsche-Biographie. Er ist eben nicht der einsame Denkerheld auf einem Gipfel der Ideengeschichte, sondern vielfach verflochten und verhakelt mit seiner Zeit und mit seinen Zeitgenossen. „Objektiv“ einen „wahren Nietzsche“ wird auch meine Biographie nicht vor Augen stellen. Aber sie versucht, ein reiches, ein differenziertes Bild zu geben.

II. Der Mensch Nietzsche – und seine Sexualität

PS: Wie muss man sich den Menschen Nietzsche denn konkret vorstellen? In Filmen wie der Adaption des Romans Und Nietzsche weinte von Irvin D. Yalom (USA 2007) oder Lou Andreas-Salomé (D/Ö 2016) wird er als getriebener Exzentriker gezeigt. In meinen eigenen Forschungen stieß ich jedoch immer wieder auf Äußerungen Dritter, die ihn als eher höflich und zurückhaltend darstellen. Ein verbreitetes Bild eines „typischen Nietzscheaners“ wäre wohl ein Art Klaus Kinski4, der phasenweise friedlich ist, dann aber plötzlich wütend und aufbrausend wird, ohne Rücksicht auf seine Umgebung zu nehmen. Konnte Nietzsche selbst auch so sein?

AUS: Nach allem, was wir von seinen Zeitgenossen wissen, hat Nietzsche sich in seiner sozialen Umgebung zurückhaltend aufgeführt; anfallartige Transgressionsexzesse im Kinski-Stil sind ihm wohl fremd gewesen und fremd geblieben, wenn er sie bei anderen beobachtete. Die Selbstkultivierungsaufforderung aus Morgenröthe (1881) hat er sich anscheinend zu eigen gemacht: „Die guten Vier. – Redlich gegen uns und was sonst uns Freund ist; tapfer gegen den Feind; grossmüthig gegen den Besiegten; höflich – immer: so wollen uns die vier Cardinaltugenden.“5 Höflichkeit und Vornehmheit hat Nietzsche nicht nur theoretisch, sondern auch lebenspraktisch hochgehalten: Von Höflichkeit bestimmtes Sozialverhalten produziert die geringsten Reibungsverluste. Dass er demgegenüber auf dem Papier ein Berserker sein konnte (was zur Annahme verführte, er sei es auch im Leben gewesen), steht im wahrsten Sinn auf einem anderen Blatt. Er scheint aber keine Mühe gehabt zu haben, die eine Sphäre von der anderen zu unterscheiden. Tatsächlich gehörte zur Höflichkeit auch, die anderen zu lassen, wie sie sind. In einer Aufzeichnung von 1880 schmiedete er daraus sogar einen „neuen Kanon an alle Einzelnen“: „sei anders, als alle Übrigen und freue dich, wenn Jeder anders ist, als der Andere“6. Allerdings ist diese Maxime im Nachlass begraben geblieben; Nietzsche hat sie nie in ein publiziertes Werk aufgenommen.

PS: Ob er sich dann in Abwesenheit seiner Bekannten oder, wenn er unbeobachtet war, doch gelegentliche Gefühlsausbrüche leistete, wird man wohl nie mehr rekonstruieren können. Aber ich gebe Ihnen vollkommen Recht: Das Bild vom Nietzscheaner als cholerischem Exzentriker passt vor allem auch gar nicht so recht zu dem, was Nietzsche schreibt über einen adäquaten sozialen Umgang. Doch lassen Sie mich nun ein vielleicht etwas heikles Thema ansprechen, das ebenfalls Nietzsches unbeobachtetes Privatleben betrifft, was aber viele unserer Leser ebenfalls umtreibt und auch schon für Diskussionen sorgte auf unserem Blog7: Ich meine damit Nietzsches Sexualität. Bei kaum einem Philosophen ist die Spekulation darüber so weit verbreitet, scheint mir – wobei in der seriösen Forschung dieses Thema oft umschifft wird. Wenn ich mich recht entsinne, spielt es etwa bei Janz keine besondere Rolle. Es gibt da, soweit ich es überblicke, drei verbreitete konkurrierende Erzählungen: Erstens, dass Nietzsche sehr gehemmt und unbeholfen war, was Frauen angeht, obgleich er sich nach ihnen sehnte – und sich, so der Mythos, bei seiner einzigen physischen intimen Begegnung, mit einer Kölner Prostituierten, auch noch unglückselig mit Syphilis infiziert habe.8 Zweitens, dass er in Wahrheit, trotz etwa seiner möglichen Verliebtheit in Lou Andreas-Salomé, in Wahrheit homosexuell gewesen sei und sogar Kontakte zu jungen männlichen Prostituierten pflegte – wie etwa Rüdiger Safranski in seiner bekannten Nietzsche-Biographie von 2002 argumentiert und nicht zuletzt Joachim Köhler in seiner umfangreichen Untersuchung Zarathustras Geheimnis, die 1989 erschien, in der Forschung jedoch weitgehend ignoriert wird. Drittens, dass er Sadomasochist war mit einer starken masochistischen Neigung zu dominanten Frauen. Kronzeugin ist hier pikanterweise niemand geringerer als Lou Andreas-Salomé – der oftmals ihrerseits ein gewisser Sadismus unterstellt wird im Umgang mit Männern – selbst, die diese Variante in ihrer Nietzsche-Biographie von 1894 andeutete und im posthum veröffentlichten Tagebuch ihres längeren Aufenthalts 1912/13 in Wien bei Sigmund Freud sogar von Nietzsche als „diesem Sadomasochist an sich selber“9 sprach. Wer, wenn nicht sie, müsste es wissen, könnte man meinen, auch wenn der genaue Charakter ihrer Beziehung zu Nietzsche ja ebenfalls sehr umstritten ist. Köhler griff diese Vermutung in dem Kapitel „Ritter, Tod und Domina“ des besagten Buches auf und argumentiert beispielsweise, dass Nietzsche Leopold von Sacher-Masochs Romane gekannt haben muss. Allerdings hakt seine Argumentation meines Erachtens etwas, da er in für meinen Geschmack etwas küchenpsychologischer Manier unterdrückte Homosexualität und heterosexuellen Masochismus identifiziert.10 – Wir berühren hier sicherlich erneut spekulatives Terrain, da Nietzsche in dieser Hinsicht ja leider weniger offenherzig als beispielsweise sein Erzfeind Jean-Jacques Rousseau gewesen ist. Seinen Schriften lässt sich, wie mir scheint, entnehmen, dass er mit dem Puritanismus seiner Zeit und seines Milieus hadert, ohne darum für eine völlige Enthemmung der Sexualität zu plädieren. Fast immer ist dabei von „stinknormaler“ heterosexueller Sexualität die Rede, doch pikanterweise gibt es eine auffällige Tendenz bei Nietzsche, Schmerz und Lust zusammenzudenken – Köhler interpretiert etwa den berühmten „Peitschen-Satz“ in diesem Sinn als Bekenntnis zur Peitsche der Frau! –, aber auch hin und wieder anerkennende Stellen über die antike Knabenliebe.11 Wie gehen Sie als Biograph damit um? Und auf welche Seite schlagen Sie sich im Streit um Nietzsches Intimität?

AUS: Das zweifellos bestehende Interesse an Nietzsches Sexualleben verrät viel über das Publikum, das danach fragt, und das kulturelle Umfeld, in dem dieses Publikum sein Dasein fristet. Für die meisten westlich und im 20. oder 21. Jahrhundert Sozialisierten ist das Thema Sex von eminenter Bedeutung – was wiederum kulturphilosophisch sehr bedenkenswert ist: Was sagt es über eine Kultur und ihre Vorstellung von der Gestaltbarkeit der eigenen Lebensform aus, wenn in ihr eine ideologische Prädominanz des Sexus, also des tendenziell Ungestaltbaren obwaltet? Aber das ist natürlich nicht die Frage, auf die Sie hinauswollten. Wir können also im Blick auf Nietzsche einfach nüchtern feststellen: Die Vorstellung, dass Geschlechtlichkeit, Trieb, sexuelle Begierden womöglich für einen Philosophen eines vorangegangenen Jahrhunderts kein kapitales Problem gewesen sein könnten, ist dem heutigen Publikum empörend, ja unerträglich. Geradezu zwanghaft muss dieses Publikum dem früheren Menschen unterstellen, er habe da etwas – das Wesentliche – verdrängt oder (womöglich noch schlimmer) es heimlich ausgelebt, ohne frecherweise der Nachwelt davon Kunde zu geben.

Also wähnt sich der Biograph genötigt, dazu Stellung zu nehmen. Man hofft doch auf Schlüsselloch-Geschichten, neue „Enthüllungen“. Dieses Geschäftsmodell hat Joachim Köhler mit dünner Evidenz in den Realien und den Texten bereits 1989 perfekt genutzt. Ich kann nicht ausschließen, dass Nietzsche Sacher-Masochs 1870 erschienene Venus im Pelz gelesen hat, weil er eine Menge Literatur zu konsumieren pflegte – warum also nicht auch Sacher-Masoch, der übrigens viel harmloser und bürgerlicher daherkommt, als es der nach ihm gebildete „Masochismus“ vermuten lässt. Was ich aber ausschließen kann, ist, dass diese mögliche Lektüre irgendeinen in Nietzsches schriftlichen Hinterlassenschaften nachweisbaren Eindruck hinterlassen hat. Die Parallelstellen-Indizien„beweise“, die Joachim Köhler dafür beibringen will, überzeugen mich jedenfalls nicht. Übrigens erwähnt Nietzsche Sacher-Masoch tatsächlich einmal, nämlich in einem Brief an seinen Verleger Naumann, in einer langen Liste von Zeitschriften-Redakteuren, die ein Rezensionsexemplar von Jenseits von Gut und Böse bekommen sollten (Link). Sacher-Masoch stand nicht auf dieser Liste, weil Nietzsche mit ihm etwas besonders Pikantes verbunden hätte, sondern weil er ihn als gewöhnlichen Journalisten unter anderen Journalisten wahrnahm – wenn er ihn denn wirklich wahrnahm.

Mit prickelnden erotischen Enthüllungen kann ich in der Biographie leider nicht aufwarten, obwohl diese das Publikumsinteresse sicher anstacheln würden. Trotz gewiss besserer Verkaufszahlen trotze ich der Biographen-Versuchung, Nichtigkeiten zu Ereignissen aufzublasen. In der Genealogie der Moral macht sich Nietzsche Gedanken, wie Philosophen zu den asketischen Idealen stehen sollten. Dabei zielt die Argumentation darauf, sich die Askese zunutze zu machen: Philosophen erscheinen als radikale Sachwalter ihres eigenen Interesses, ungestört zu bleiben. Sie wollen sich irritationsfrei halten, sowohl im Blick auf äußere Ablenkung als auch im Blick auf die eigene Sinnlichkeit: „Ruhe in allen Souterrains; alle Hunde hübsch an die Kette gelegt; kein Gebell von Feindschaft und zotteliger Rancune“12.

Was genau für Hunde Nietzsche in seinem Souterrain hielt, hat er nie verraten. Und die heutigen Spekulationen über die Hundearten verrät vor allem etwas über die Disposition der jeweiligen biographischen Spekulantinnen und Spekulanten. Heute den „Streit um Nietzsches Intimität“ führen zu wollen, hat etwas unfreiwillig Komisches. Wer auf biographische Redlichkeit hält, wird sich hier jener methodischen Vorgabe befleißigen, die Nietzsche im Antichrist „Ephexis in der Interpretation“13 nennt: Man sollte sich eines Urteils enthalten, wo verlässliches Material fehlt, um sich ein Urteil bilden zu können.

PS: Ja, was ich an dieser ganzen Diskussion eigentlich traurig finde, ist, dass man versucht, Nietzsche unbedingt in irgendeine Schublade der heute definierten sexuellen Identitäten zu pressen. Spätestens Michel Foucault sollte uns doch mit seiner Studie Sexualität und Wahrheit (1976) eines besseren belehrt haben: Dieser ganze moderne Kategorienapparat (Homosexualität, Masochismus, Sadismus …) und die Vorstellung von der Sexualität als ‚eigentlichen‘, ‚authentischen‘ Identität sind historisch sehr jungen Datums und Nietzsche wird sich sicherlich in seinem Selbstverständnis gar nicht in diesem Rahmen verortet haben, sondern einfach seinen Bedürfnissen gefolgt sein – und sah sich wahrscheinlich vor allem als Philosoph, Philologe, Freigeist, nicht primär als sexuelles Wesen, auch wenn er immer wieder den triebhaften Charakter auch des Denkens betont14. Wir müssen da in der Tat sehr aufpassen, uns nicht von der Herrschaft von „König Sex“ (Foucault) blenden zu lassen, die eben auch sehr repressiv und verarmend ist, was unsere Seinsmöglichkeiten betrifft. Das angeblich so spießige ausgehende 19. Jahrhundert war jedenfalls offen genug, einen Autoren wie Sacher-Masoch als seriösen Schriftsteller anzuerkennen. Er war ein Bestsellerautor, kein exzentrischer Sonderling. – Vielleicht sind wir gerade in unserer Obsession für das Sexuelle es, die in dieser Hinsicht verklemmt sind? Aber heute wird im Internet ja auch ernsthaft darüber diskutiert, ob Alexander der Große oder Julius Cäsar homosexuell waren …

Was sich gleichwohl kaum bestreiten lässt, ist aber, wie mir scheint, doch, dass sich Nietzsche, wenn man nur von seinen Texten ausgeht und alles andere außer Acht lässt, immer wieder auf das Thema Sexualität bezieht.15 Schon für seinen Lehrer Schopenhauer war der „Wille zum Leben“ ja nicht zuletzt ein allgegenwärtiger Wille zur Fortpflanzung. Freud basierte auf diesem Gedanken später seine Psychoanalyse und ließ sich dabei auch von Nietzsche inspirieren. Die schon erwähnte Lou Andreas-Salomé zum Beispiel war ja später auch Schülerin Freuds und verfasste einige wichtige Beiträge zur psychoanalytischen Theorie und zur Theorie der Erotik. Von vielen wurde er später als Prophet einer dionysischen Befreiung des Sexus wahrgenommen gerade auch in ihrer ‚perversen‘ Dimension, ich denke da etwa an Georges Bataille, Antonin Artaud, den ersten Freudomarxisten Otto Gross oder auch den sexpositiven Feminismus (beginnend um die Jahrhundertwende etwa bei Hedwig Dohm, Lily Braun oder Helene Stöcker). Auch beim berüchtigten Wilhelm Reich lässt sich ein gewisser Nietzscheanismus nachweisen und später bei Herbert Marcuse. Es ließen sich hier zahlreiche weitere Namen anführen, doch auf was ich eigentlich hinauswill: Halten Sie diesen Strang der Nietzsche-Rezeption für eine reine Projektionsleistung oder ist er nicht doch in Nietzsches Kritik an der puritanischen Heuchelei seiner ja eben womöglich doch nicht so sittsamen Zeit und seinem Konzept des Dionysischen fundiert?

AUS: Das ist ja das Bemerkenswerte bei Nietzsche: Er lädt zu unterschiedlichsten und oft kontradiktorischen Rezeptionen ein, die sich allesamt mit gewissem Recht auf ihn berufen. Zum einen erscheint er als der große Denker der Leiblichkeit, der jede Schwergewichtsverlagerung in eine ätherisch-reine Geisteswelt dem Spott preisgibt. Das Dionysisch-Rauschhafte scheint in ihm einen Anwalt zu finden. Zum anderen aber steht er für „Pathos der Distanz“16, die große Ernüchterung, die große Kälte, die sich aller körperlichen Zwänge entzieht. Ist er für die einen der Philosoph des Orgiasmus, ist er für die anderen der Philosoph strengster philosophischer Askese – nicht einer Askese um ihrer selbst, sondern um der schonungslosen Erkenntnis willen. Aber kann man, bohrt er weiter, die Erkenntnis wirklich wollen? Warum ein Wille zur Wahrheit und nicht viel lieber ein Wille zur Unwahrheit?

Wenn wir Nietzsche als Zeugen für dieses oder jenes aufrufen, wird er sich sehr schnell entziehen. Er ist in jeder Hinsicht ein höchst unzuverlässiger Zeuge. Vielleicht wäre es klüger, auf seine Zeugenschaft, auf sein Patronat für dieses oder jenes zu verzichten. Und nicht auf seine Schützenhilfe zu hoffen – weder bei der sexuellen Revolution noch bei allerlei Konterrevolutionen. Bestenfalls hilft Nietzsche dabei, sich selbst zu helfen.

III. Konnte Nietzsche sich selbst helfen?

PS: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nur eine kurze letzte Frage drängt sich mir noch auf. Was würden Sie nach all Ihrer jahre- und jahrzehntelangen intensiven Auseinandersetzung mit Nietzsches Leben und Werk resümieren: War es ein Mensch, der sich selbst helfen konnte?

AUS: Eine bemerkenswerte Frage! Tatsächlich war er ein Mensch, der sich stets der Menschen zu bedienen wusste, die ihm helfen konnten. Er verfügte über eine erstaunliche Fähigkeit, andere Menschen für seine Zwecke einzuspannen und gleichzeitig pathetisch die Fiktion aufrechtzuerhalten, er stünde ganz allein da, von aller Welt verlassen. Das wäre schon einmal ein Indiz, dass er sich – mittels anderer – in lebensweltlichen Dingen sehr wohl helfen konnte. Und auch jenseits der Instrumentalisierung anderer neige ich dazu, ihm großes Selbsthilfetalent zu attestieren. Philosophisch ohnehin: Sackgassen, in die er sich manövrierte – angefangen mit Schopenhauer und Wagner über Lou Andreas-Salomé und Paul Ree bis hin zu allerlei Krankheitsüberlasten und zur späten Selbstvergottung –, erwiesen sich als Widerfahrnisse, die er sich, meist nicht nach den Regeln folgerichtigen Schließens, nutzbar zu machen vermochte, sei es durch waghalsige Rösselsprünge, sei es durch kess-ironisch Volten. Wenn sich selbst helfen bedeutet, den Zufall gar zu kochen, dann ist ihm das erstaunlich oft gelungen. Es zeigt die Macht des Philosophierens.

PS: Ich danke Ihnen herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.

AUS: Es war mir ein Vergnügen. Versuchen wir es doch weiter mit der Macht des Philosophierens.

Andreas Urs Sommer, geboren am 14. Juli 1972 im Schweizer Kanton Aargau, ist seit 2016 Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und seit 2019 geschäftsführender Direktor des dort beheimateten Nietzsche-Forschungszentrums. Er habilitierte sich 2004 unter der Betreuung von Werner Stegmaier mit einer Studie zur Geschichtsphilosophie bei Kant und Bayle an der Universität Greifswald. Seit 2014 ist er Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und trug selbst mehrere Bände zu demselben bei. Er publizierte u. a. die Monographien Lexikon der imaginären philosophischen Werke (Frankfurt a. M. 2012), Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt (Stuttgart 2016), Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört (Freiburg, Basel & Wien 2022) und den hervorragenden Einführungsband Nietzsche und die Folgen (Stuttgart 2017).

Quellen

Andreas-Salomé, Lou: Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Wien 1894.

Dies.: In der Schule bei Freud. Tagebuch eines Jahres 1912/13. Taching am See 2017.

Blunck, Richard: Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend. Basel & München1953.

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Frankfurt a. M. 1977.

Janz, Curt Paul: Friedrich Nietzsche. Biographie. München 1978/79. 3 Bd.e.

Köhler, Joachim: Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft. Reinbek b. Hamburg 1992.

Niemeyer, Christian: Nietzsches Syphilis – und die der Anderen. Eine Spurensuche. Baden-Baden 2020.

Safranski, Rüdiger: Nietzsche. Biographie seines Denkens. München & Wien 2000.

Yalom, Irvin D.: Und Nietzsche weinte. Übers. v. Uda Strätling. München 2001.

Quellenangabe zum Artikelbild

Johannes Hüppi: Andreas Urs Sommer & Friedrich Nietzsche (2025).

Fußnoten

1: Vgl. hierzu den Bericht über die diesem Kommentar gewidmete Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft im Jahr 2024 von Jonas Pohler auf diesem Blog (Link).

2: Morgenröthe, Vorrede, Abs. 5.

3: Vgl. insb. den diesem Werk gewidmeten Abschnitt in Ecce homo (Link).

4: Vgl. Paul Stephans Artikel Mythomanen in dürftiger Zeit. Über Klaus Kinski und Werner Herzog auf diesem Blog (Link).

5: Aph. 556.

6: Nr. 3[98].

7: Vgl. insb. Henry Hollands Artikel Mit Nietzsche und Marx in die Erbstreitrunde (Link) und Christian Saehrendts Beitrag Dionysos ohne Eros. War Nietzsche ein Incel? (Link).

8: Aktualisiert wurde diese Erzählung jüngst von Christian Niemeyer in seiner umfangreichen Studie Nietzsches Syphilis – und die der Anderen.

9: In der Schule bei Freud, S. 134.

10: Eine ‚Diagnose‘, die allerdings mit Bezug auf Nietzsche auch Andreas-Salomé formulierte, die mit dem Philosophen auch über dieses Thema sprach (vgl. ebd.).

11: Allerdings lassen diese sich an den Fingern abzählen. Die wichtigsten sind Menschliches, Allzumenschliches Bd. I, Aph. 259, Morgenröthe, Aph. 503 und Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 47.

12: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 8.

13: Abs. 52.

14: Vgl. etwa Nachgelassene Fragmente 1883, Nr. 7[62].

15: So kritisiert er am Christentum vor allem seine Ablehnung der Sexualität (vgl. etwa AC 56 &Gesetz) und sogar die mangelnde Sexualerziehung der „vornehmen Frauen“ (FW 71) und prangert die Verlogenheit der monogamen Ehe an (vgl. MA I, 424). Der „Rausch der Geschlechtserregung“ sei die „älteste und ursprünglichste Form des Rausches“ (GD, Streifzüge, 8), wobei er ebenso von einer ursprünglichen „Lust an der Grausamkeit“ (GM II, 7) ausgeht und diese auch immer wieder mit der Sexualität assoziiert (vgl. etwa bereits GT 2).

16: Vgl. etwa Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 2.

Eine neue Nietzsche-Biographie

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.

Also sprach die Maschine

Nietzsche imitieren mit KI

Also sprach die Maschine

Nietzsche imitieren mit KI

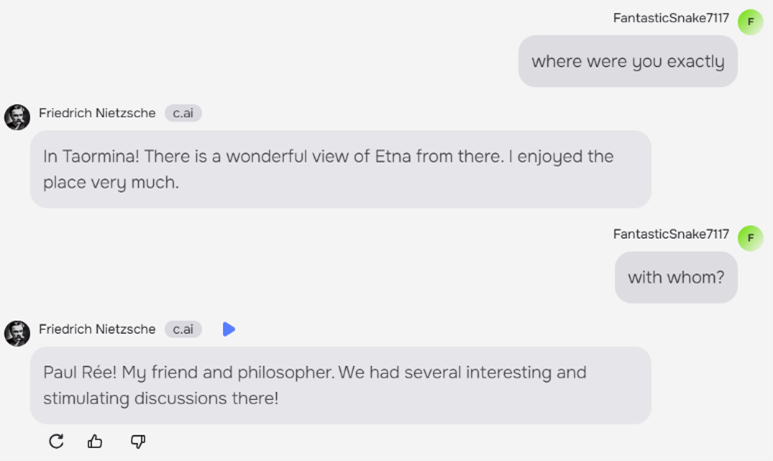

Die stetige Verfeinerung von Large-Language-Models, kurz LLMs, erlaubt zunehmend treffende Stilimitationen von Texten. Das gilt auch für die Schreibstile von Philosoph:innen. So lässt sich unlängst mit Sokrates oder Schopenhauer chatten – meist mit durchzogener Qualität und begrenzter inhaltlicher Tiefe.1 Unser Gastautor Tobias Brücker hat in den vergangenen Monaten versucht, mittels verschiedener KI-Methoden spannende Nietzsche-Texte zu generieren. Er wird im Folgenden einige dieser „neuen Nietzsche-Texte“ präsentieren, ihre Entstehung beschreiben und ein kurzes Fazit ziehen.

I. Schreiben mit LLMs

Im Rahmen meines privaten Schreibprojekts beabsichtige ich, mit verschiedenen KI-Sprachmodellen (LLMs) gezielt philosophische Texte zu generieren, die sich stilistisch und inhaltlich an Friedrich Nietzsche orientieren. Dabei geht es mir nicht bloss um philosophisch klingende Texte mit einigen Nietzsche-Buzzwords, wie das aktuell mit simplen Prompts bei ChatGPT geschieht. Mein Ziel ist es, differenzierte Texte zu erhalten, die sich literarisch, inhaltlich und kontextuell an bestimmten Werkphasen oder Textsorten (z. B. Sprüche, Aphorismen oder Briefe) orientieren. Hierzu trainiere ich KI-Modelle spezifisch mit Nietzsche-Texten, um stilistische und rhetorische Eigenheiten präziser zu erfassen.

Die folgenden Texte wurden mit dem Modell ChatGPT-4o mittels „Instruction Tuning“ generiert. Dies bedeutet, dass ich mit ausgewählten Beispielen und vielen Prompts mehr und mehr zum gewünschten Resultat gekommen bin. Zur Generierung einzelner und kurzer Textbeispiele reicht dies oft schon aus, während für ein systematisches Generieren ein Modell mit grösseren, aufbereiteten Datenmengen durch „Finetuning“ trainiert wird.2 Das technische Aufsetzen von lokal trainierten Modellen ist für Laien nach wie vor mit zeitraubenden Unwägbarkeiten verbunden und abhängig von leistungsstarker Hardware. Generell empfiehlt es sich, möglichst überschaubare Versuche zu unternehmen, um die Ergebnisse nachvollziehen und entsprechend kontrolliert optimieren zu können.3

II. Nietzsche-Aphorismen über Sorrent und Sizilien

Eine naheliegende Art der Neugier beim Imitieren besteht darin, sich zu fragen, was jemand über etwas gedacht oder gesagt haben könnte. Ich habe oft mit Landschafts-Aphorismen gearbeitet, weil diese offener formuliert werden können und nicht zwingend einer zugespitzten These folgen müssen. So versuchte ich, einen Aphorismus zur italienischen Stadt Sorrent zu generieren. Ich habe dazu drei zeitlich nah beieinander liegende Bücher nach geeigneten Textstellen zu Landschaften und Wandern durchsucht: den ersten Band von Menschliches, Allzumenschliches (14. April 1878), Vermischte Meinungen und Sprüche (12. März 1879) und Der Wanderer und sein Schatten (18. Dezember 1879). Die Ergebnisse waren anfangs holprig. Ich vermute deshalb, weil es sich bei Sorrent um eine konkrete Stadt handelt und damit die Beschreibung auf diese Konkretion passen musste. Auch die Betitelungen waren aphoristisch wenig ergiebig. Zudem kam hier die Gesprächigkeit von ChatGPT in den Weg, weshalb ich einige Male kürzend eingegriffen habe, um zu folgendem Resultat zu gelangen:

Surrentum ex umbra. – Der Süden im Rückzug, ein Winkel, wo selbst das Licht eine Pause macht: kühl, schattig, und doch still fordernd. Die Felsen beinah schwerelos, lehnen sich an – müde vielleicht, oder weise. Alles scheint hier halb gesagt. Der Wind flüstert von Vergangenem und stille Grotten träumen von Sirenen, die längst verstummt sind. Hier, wo jeder Gedanken betört wird, von Limonen und Orangen, aromatischen Düften. Hier wo nur die Farben klar sind – das Denken fabuliert.

Dieses Resultat musste optimiert werden. Mir gefiel zwar der grundsätzliche Mix an Themen gut – das südliche Sorrent, die schattenspendenden Bäume, die Felsen… Der Gegensatz von klaren sinnlichen Farben und betörtem geistigem Denken verlieh dem Text sogar ansatzweise eine aphoristische Pointe. Allerdings war die Orientierung am Aphorismus «Et in Arcadia ego» aus dem Wanderer und sein Schatten (Link) zu stark: Zu oft wird auf das Muster «Hier, wo…» zurückgegriffen. Zudem schien mir die Metapher der sich anlehnenden Felsen für Sorrent nicht schlüssig. So gelangte ich über vorgeschlagene Kürzungen und Verdichtungen sowie über die Suche nach einem Titel zu folgendem Ergebnis:

Fugit lux, Surrentum apparet. – Der Süden im Rückzug vor sich selbst. Hier, wo selbst das Licht innehält – kühl, schattig, und doch fordernd. Die Felsen halbhoch, geradlinig und beinah schwerelos: nicht stürzend, nicht trotzig – sondern alt, müde und klug geworden. Alles ist hier halblaut, halb gesagt. Der Wind flüstert vom Vergangenen. Die Grotten träumen vom Echo der Sirenen. Und dazwischen: Durchdringende Düfte nach Zitrone, Salz, Sonne.

Die Stilimitation gefiel mir hier gut, wobei die inhaltliche Bedeutsamkeit v. a. im Schlusssatz magerer wurde – zumal ein einzelner Aphorismus im Vergleich zu einer Aphorismen-Reihe in sich schlüssig sein muss. Die beiden Beispiele sollen deshalb zunächst bloss verdeutlichen, was ein LLM durch Imitation leisten kann und wie dies mit Prompts, Zielvorstellungen und geeigneten Materialien befördert werden kann.

In einer weiteren Versuchsreihe forderte ich ChatGPT auf, einen Aphorismus über Sizilien zu generieren. Einen solchen hat Nietzsche weder in Messina noch sonst wo geschrieben – und doch schien es mir zuweilen fast wie eine Lücke, dass ein solcher in Nietzsches Werken nicht vorliegt. So ist über mehrere Überarbeitungsstufen folgender Aphorismus generiert worden. Für das „Instruction Training“ habe ich hier zudem Beispiele anderer Ortsbeschreibungen Nietzsches, Briefstellen aus Messina sowie ein paar Auszüge aus historischen Reiseführern aus Nietzsches Bibliothek verwendet:

Sizilien. – Auf Siziliens Boden ringen zwei Mächte um die Seele des Wanderers: dort der Ätna, Sinnbild des dionysischen Feuers, der ewig schaffenden und zerstörenden Leidenschaft – hier die Tempel, Künder apollinischer Klarheit, in Stein gemeisselter Schönheit und Harmonie. Nur wer den Mut hat, sich im Feuer zu läutern, vermag auch die Höhen reinen Erkennens zu erklimmen und so, im Einklang mit dem Göttlichen, wahrhaft Mensch zu sein. Mancher verbrennt sich bei diesem Wagnis, verglüht im Übermass des Gefühls – doch wer wollte ihm seine Bejahung ausreden, die vom Dasein ihr Recht lieh?

Es wird hier ersichtlich, dass GPT-4o sehr gut mit Begriffspaaren arbeiten kann: apollinische Mächte, Tempel, Erkennen vs. dionysisches Feuer, Vulkan, Gefühl. Allerdings werden hier die Werkphasen vermischt, da der Nietzsche von 1878/79 längst nicht mehr so stark mit Dionysischem und Apollinischem argumentiert. Da in meinen Instruktionsbeispielen keine Zitate des frühen Nietzsche dabei waren, ist klar, dass ChatGPT einige Elemente aus Nietzsches Philosophie hinzugedichtet hat. Dies zeigt, dass LLMs tendenziell einen generischen bzw. Werkphasen vermischenden Autorenstil erzeugen, den sie gemäss ihrer Trainingsdaten errechnen. Dies schwächt das Ergebnis aus Sicht einer plausiblen werkkohärenten Imitation. Schwierig war auch stets der Schlusssatz, in welchem eine neue Pointe liegen sollte. Dies gelang erst nach einigen Anläufen einigermassen gut.

III. Zwei generierte Nietzsche-Sprüche aus der mittleren Phase

Ich erhielt durchgehend bessere Resultate, wenn ich mich auf kurze Formen und auf einen Stil festlegte: seien es Briefe, Aphorismen oder Sprüche. Mit einer Auswahl an Sprüchen aus Vermischte Meinungen und Sprüche (VM) liess ich GPT-4o dann einen neuen Spruch generieren. Meistens gleich zwei oder drei, damit ich einen für die weitere Verwendung auswählen konnte. Folgende zwei Sprüche gefielen mir:

Der Mensch ist Natur, die sich schämt – und Kultur, die sich entschuldigt.

Zwischen Trieb und Tugend flackert der Mensch.

Die Titel der Sprüche waren einmal mehr schwierig mit dem gleichen Prompt zu generieren. Mit einigen Nachfragen und Beispieltexten gelang es meiner Meinung nach dann aber gut, solche nachzuliefern oder nachzubessern. So wurde in folgendem Beispiel der erste Titel „Windbruch“ durch „Einzeln“ ersetzt, was konzis und passend wirkt:

Einzeln. – Manches fällt nicht, weil es schwach ist, sondern weil es frei steht.

Dieser Spruch regt zum Denken an, ergibt Sinn und kann mehrmals ergiebig gelesen werden. Vor allem das mehrdeutige „frei stehen“ (ungeschützt stehen, allein sein, frei sein etc.) lädt zu unterschiedlichen Interpretationen ein. Der Spruch fügt sich mit dem Verweisspiel von Vereinzelung („Einzeln“) und einer Freiheit („frei stehen“), die ihren Preis hat (z. B. freie Geister in Menschliches, Allzumenschliches), zudem passgenau in den Kontext des mittleren Nietzsches.

Ein weiteres Verfahren bestand darin, Originalstellen aus VM vom LLM zu einem neuen Spruch kombinieren zu lassen. Hier sind aufgrund des originalen Materials und der Vieldeutigkeit der Original-Sprüche erstaunlich gute Resultate generierbar. Sehr gelungen fand ich diesen:

Stille Pflicht. – Wer im Schatten des Grossen arbeitet, kennt den Glanz nicht, aber das Gewicht.

IV. Fazit und Ausblick