Nietzsche POParts

Sind nicht Worte und Töne

Regenbogen und Schein-Brücken

zwischen Ewig-Geschiedenem?

Nietzsche

POP

arts

Nietzsche

Sind

nicht

Worte

und

Töne

Regenbogen

POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem

arts

Zeitgemässer Blog zu den Erkenntnissen Friedrich Nietzsches

Artikel

_________

Gespräch mit Barbara Straka

Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?

„Es geht nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht Künstlern heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm neu auseinandersetzen kann.“

Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?

Im vergangenen Jahr publizierte die Kuratorin und Kunsthistorikerin Barbara Straka eine zweibändige Monographie mit dem Titel Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst, in der sie Nietzsches Bedeutung für die bildenden Künste der Gegenwart darlegt. Nachdem Michael Meyer-Albert ihrem Werk in den letzten Wochen eine zweiteilige Rezension widmete (Teil 1, Teil 2), folgt nun ein Interview, das unser Autor Jonas Pohler mit der Autorin in Potsdam führte. Er diskutierte mit ihr über ihr Buch, aber auch über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Philosophie und gegenwärtiger Kunst.

1. „In dieser überbordenden Fülle der Konsumkultur ist es praktisch kaum noch möglich, so etwas wie ein Erkenntnisinteresse an Kunst heranzutragen.“

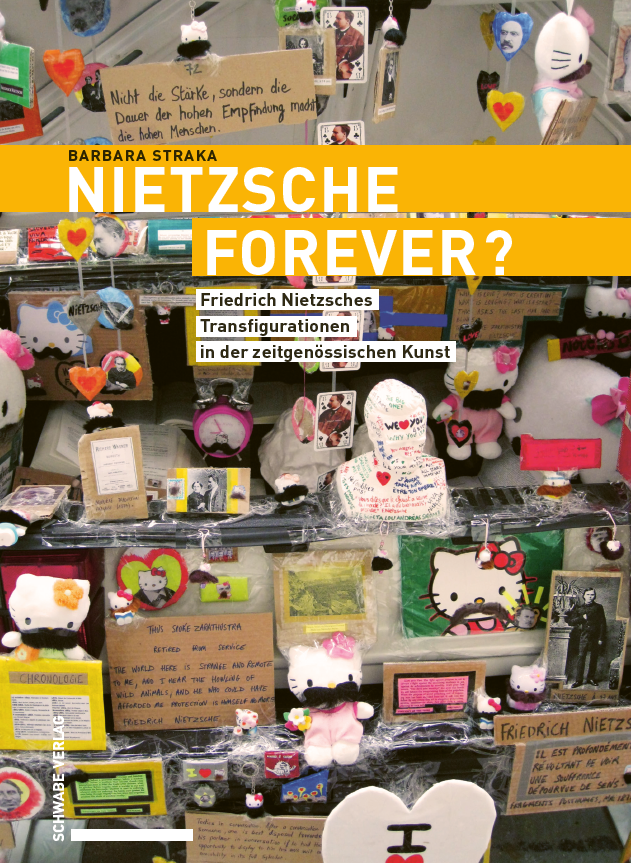

Jonas Pohler: Sie haben für den Umschlag Ihrer Bücher1 einen Souvenirladen gewählt.

Barbara Straka: Nein, das ist kein Souvenirladen.

JP: Was ist das?

BS: Das ist kein Souvenirladen. Drehen Sie mal bitte um. Da sehen Sie das gesamte Werk, Nietzsche Car [siehe das Artikelbild] und daraus ist es ein Ausschnitt.

JP: Warum haben Sie sich trotzdem für dieses Bild entschieden?

BS: Ja, das ist ein Teaser, ein Aufmacher, ein Appetit-Häppchen, könnte man sagen. Es kommt an verschiedenen Stellen vor. Zum Beispiel im Titel des Buches, Nietzsche forever? Das Fragezeichen ist von mir, aber „Nietzsche forever“ ist von Thomas Hirschhorn, denn es steht als ein handgeschriebenes Pappschild mit drei oder vier Nietzsche-Porträts auf dem Car. Da ist ein rotes Schild zu sehen und stellt eben diese Frage: Hat das eine überzeitliche Gültigkeit? Hat Nietzsche eine überzeitliche Gültigkeit und wie geht es mit der Kunst zu Nietzsche weiter? Das möchte ich gerne dem Betrachter oder den späteren Kunstwissenschaftlern überlassen.

JP: Das ist ein Auto, welches voll ist mit allen möglichen (Nietzsche-)Devotionalien, zum Beispiel Hello Kitty2. Haben Sie es ausgewählt, weil es die Gegenwart der Nietzsche Rezeption so gut veranschaulicht? Sehr überladen, teilweise kommerzialisiert, es gibt irre viel … Sie schreiben auch, dass das Car Stillstand symbolisiert, weil das Auto nicht mehr fahren kann.

BS: Naja, man könnte jetzt auch fragen: Warum ist es denn zum Stillstand gekommen? Es ist überschüttet! Es ist überschüttet mit Kitsch und Devotionalien, aber die sind nicht nur Nietzsche-basiert, sondern sie sind auch – hier von der amerikanisierten japanischen Kultur repräsentiert, nämlich diesem Hello Kitty – Symbol. Hello Kitty als Manga-Gesicht, das mit dem Kindchenschema arbeitet und die Leute in seinen Bann schlägt, ist ein Sinnbild geworden für die internationale Pop-Art- und Pop-Kultur und zwar eine sehr triviale, eine die Infantilisierung der Gesellschaften abbildende, popularisierte Kunst. Ich würde nicht abstreiten, dass es auch Kunst ist. Natürlich ist es auch Kunst. Es gibt genügend Künstler, die so arbeiten, wie zum Beispiel Takashi Murakami, die haben Weltruhm erlangt. Aber in dieser überbordenden Fülle der Konsumkultur unserer Zeit ist es praktisch kaum noch möglich, so etwas wie ein Erkenntnisinteresse an Kunst heranzutragen. Und das ist auch die zentrale Frage, die Thomas Hirschhorn, so wie ich ihn verstanden habe, stellt. Wie schaffen wir es in dieser spätkapitalistischen Zeit, zu den wesentlichen Fragen wieder vorzudringen, uns quasi durchzuwühlen und dann an Nietzsche vielleicht hängen zu bleiben und ihn auch wirklich wieder zu lesen? Hirschhorn sagt nicht, ja so ist es, das ist alles ganz furchtbar, das ist der Endpunkt und der nihilistische Abgesang, sondern er spielt ganz im Sinne …

JP: … es gibt also ein positives Potenzial!

BS: Richtig, er spielt dem Betrachtenden die Rolle zu: Setz’ dich damit auseinander! Lies! Lies ihn! Und das finde ich großartig. Da ist nicht nur ein didaktisches Moment drin, aber nicht in dem Sinne der belehrenden „Schautafel-Ästhetik“, wie man es früher in den 70er Jahren den Künstlern vorgeworfen hat, sondern ein emanzipatorisches Moment. Das spricht sowieso für Hirschhorn: Die Materialien, die er verwendet, sind meistens ganz einfache, die jeder kaufen kann. Er hat ein ganz, wie soll man sagen, soziales Verständnis von Kunst. Er macht wirklich Kunst für die Menschen. Und er will auch im Sinne von Joseph Beuys zeigen, dass im Grunde genommen jeder Mensch ein Künstler sein kann. Die Materialien sind nicht teuer, sondern man kann sie sogar im Baumarkt kaufen: Klebefolie, Holz, Alufolie, alles Mögliche – und das ist seine Botschaft. Die Nietzsche-Rezeption ist heute insofern gefährdet, weil sie durch die popularisierte Rezeption, dazu gehören dann auch all diese Fakes, droht verschüttet zu werden. Das Kern-Icon, nämlich Hello Kitty, diese kleine Katze, kriegt den Nietzsche-Bart angeklebt. Das heißt, da hat schon eine Amalgamierung stattgefunden. Das ist schon eine Mutation.

JP: … aber der Bart zum Beispiel ist auch eine Erinnerung!

2. „Texte, Texte, Texte!“

BS: Nietzsche selber wird sehr oft verballhornt. Es ist eine Motivation meinerseits gewesen, dass ich diese populistische Reduktion so nicht stehen lassen wollte. Mein Eindruck war, dass seit der 1994er Weimarer Ausstellung [Für F. N. – Nietzsche in der bildenden Kunst der letzten 30 Jahre], in welcher viele Karikaturen ausgestellt waren, dass die Nietzscheforscher oft diesen witzigen, irgendwie niedlichen und komischen Nietzsche lieber gesehen haben als den ernsthaften.3 Es ist ein Eindruck von mir gewesen, dass diese populistische Rezeption sich seit dieser Zeit schon als ein Hauptstrang entwickelt.

JP: Sie haben den Eindruck, dass diese Popularisierung begrüßt wird?

BS: Ja, es ist leichte Kost.

JP: Aber auch unter Forschern? Nietzsche wird doch oft als ein strenger Philosoph, zum Teil schon klassischer Philosoph dargestellt und so hatte ich mir auch seine „Verehrer“ vorgestellt, die sich dann von dieser populären Kunst eher abgestoßen fühlen.

BS: Ja, da muss man unterscheiden. Ich habe von den klassischen Nietzsche-Forschern geredet, die sich die ganze Zeit mit Nietzsches Texten beschäftigen. Texte, Texte, Texte! Einer der Ausstellungsmacher in Weimar hat noch im Jahr 2000 gesagt, Nietzsche ist Text. Wenn solche Leute Bilder von Nietzsche sehen, dann wollen sie natürlich etwas haben, was ein bisschen leichtere Kost ist, sozusagen zur Entspannung. Auf jeden Fall ist diese humoristische Auseinandersetzung mit Nietzsche eine willkommene Möglichkeit zu popularisieren. Sie suchen sich dann genau das raus, womit sie selber Spaß haben. Sie haben gar keine Fragen an die Künstler, sondern sie suchen in der Kunst das, was sie selber schon wissen. Auf der anderen Seite die Kunsthistoriker – in solchen Kreisen herrscht dann wieder ein abgehobener Kunstbegriff vor, was meine These untermauert, dass Kunst und Philosophie einfach neue Begegnungsebenen brauchen und einen neuen Dialog: Sie wissen zu wenig voneinander. Zwischen dem Kunstbetrieb, der Entwicklung zeitgenössischer Kunst, ihrer Theoriebildung und der klassischen Philosophie liegen Welten.

JP: Woran liegt es, dass sich die interdisziplinäre Arbeit zwischen der zeitgenössischen Kunst und zum Beispiel der akademischen Philosophie so schwer gestaltet? Sie schreiben an einer Stelle:

Hat die kunsthistorische Rezeption bis 2000 immerhin einige, bereits arrivierte Künstlerpositionen im Blick, so bleibt die philosophische Nietzscheforschung weiterhin ignorant bis skeptisch [...]. Es ist erstaunlich, dass noch am 100. Todestag Nietzsches von einer fachwissenschaftlichen Wirkungsanalyse, geschweige denn von einer breiteren Kenntnisnahme zeitgenössischer Kunst zu Nietzsche, nicht die Rede sein kann[.] (S. 39)

Gleichzeitig, schreiben Sie, gibt es den Vorwurf an die moderne Kunst, sie sei zum Teil „deutungslos, [und] ambivalent“ (S. 40).

BS: Man redet nicht umsonst vom „Betriebssystem Kunst“. Es ist ein in sich geschlossenes System, das um sich selber kreist und die Philosophie ist es eigentlich auch. Und hin und wieder kollidieren sie miteinander. Da gibt es dann sozusagen Berührungspunkte, die ich hier nun auch versucht habe anzuzetteln, buchstäblich. Aber man betrachtet sich aus der Distanz und nimmt natürlich nur ausschnitthaft wahr. Auch Philosophen haben da ein großes Nachholbedürfnis oder einen Nachholbedarf, den sie vielleicht gar nicht unbedingt erkennen oder dessen sie sich gar nicht unbedingt bewusst sind. Sie sind irgendwo stehen geblieben auf einer bestimmten Stufe, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Das ist eben nicht ihr Feld. Also, vom Kunstverständnis eines klassischen Philosophen oder Nietzsche-Forschers kann man gar nicht verlangen, dass es sich auf der gleichen Höhe wie die zeitgenössische Kunstentwicklung bewegt. Das geht gar nicht. Das kann ich auch niemandem zum Vorwurf machen; sie haben auch gar nicht so viel Zeit. Sie sind Forscher und die Künstler haben auch nicht so viel Zeit; die lesen dies und jenes und integrieren es dann. Und dann gibt es eben diese punktuellen Funkenschläge … Natürlich gibt es auch Künstler, die mit Philosophen zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Hirschhorn – und da wird es dann natürlich fruchtbar. Da werden die Sachen dann auch wirklich komplex. Sowas würde ich mir noch häufiger wünschen! Das ist ja auch eine Anregung, das Buch soll eine Anregung sein, ins Gespräch zu kommen miteinander. Aber bislang war es eben so, dass die Begegnungen überwiegend zufällig waren. Ausgrenzung kann man nicht nur den Philosophen und Nietzsche-Forschern vorwerfen, sondern auch den Kunsthistorikern. Die waren genauso ausschnitthaft unterwegs …, aber immer wurde überwiegend die sogenannte „Galerie-Kunst“ ausgeblendet. Das ist eben der Punkt. Und das war mein Nachholprojekt, dass ich mit Werken von über 220 Künstler:innen jetzt alles mal zusammengetragen habe, was nach 1945 entstand.

3. „Alles, was sich jetzt festbeißt an einer These, an einer Disziplin, an einer Überzeugung, ist nicht zeitgemäß!“

JP: Was könnte die Philosophie von der modernen Kunst lernen oder was glauben Sie, könnte aus einer Zusammenarbeit entstehen? Sie hatten in Ihrem Buch für Ausstellungen plädiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie denken, dass diese als Format ein gutes Mittel wären, um die genannten Verbindungen zu schaffen. Andererseits habe ich den Eindruck, ihnen haftet immer noch etwas sehr Exklusives und Begrenzendes an und dass das, was man „Kulturbetrieb“ nennt, eine große Rolle spielt.

BS: Erst einmal geht es überhaupt um die Öffnung. Es geht darum, diese engen akademischen Grenzen aufzumachen. Ich will mich nicht in allgemeinen Sätzen verhaken, aber die akademischen Disziplinen sind sehr darauf bedacht, ihre Fachgrenzen zu halten, sie gehen ungern in andere Gefilde. Es geht aber um Dialoge, um eine Haltung, die aktuelle Phänomene, die unsere Zeit, Gesellschaft, Politik und Geschichte prägen, auch horizontübergreifend reflektiert. Es geht darum, Themen nicht nur von einer Seite anzuschauen, sondern, im Sinne Nietzsches, den Wahrheitsbegriff zum Beispiel als etwas Prismatisches zu sehen. Dass ich lerne, unterschiedliche Aspekte, Bereiche, Themen, einfach die Vielfalt eines Phänomens zu erkennen. Also alles, was sich jetzt festbeißt an einer These, an einer Disziplin, an einer Überzeugung, ist nicht zeitgemäß! Heute geht es um eine große Öffnung, es geht um Bewegung, es geht um Multidisziplinarität, es geht um Zusammenarbeit, es geht letztendlich auch um das Wissen, dass Innovation nur entstehen kann, wenn möglichst viele verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten.

JP: Ganz im Sinne von Nietzsche eigentlich. Er hat selbst dafür plädiert. Ich hatte den Eindruck, dass Sie genau das in ihrem Buch darstellen wollten, diesen Facettenreichtum, der ganz verschiedene Formen annehmen kann.

BS: Ja, genau. Es gibt nicht das eine gültige Nietzschebild, das gibt es nicht.

JP: Dem würde ein Wissenschaftler wahrscheinlich widersprechen.

BS: Ja, der würde immer noch suchen.

4. „Es geht nicht um eine Monumentalisierung von Nietzsche – es geht um sehr vielschichtige Perspektiven.“

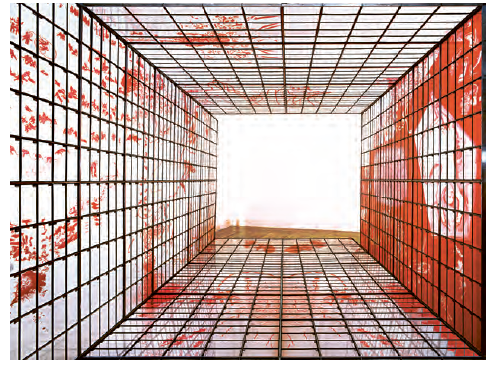

JP: Ein anderes Werk aus Ihrem Buch ist von Katharina Karrenberg [vgl. Abb. 1]. Hier geht es, glaube ich, nicht um Zerstörung.

BS: Nein, da geht es um Entwicklung und Prozess.

JP: Ich hatte Schwierigkeiten, mir das Werk vorzustellen.

BS: Ja, das glaube ich gerne.

JP: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Raum? Bei ihr? Ist es im Atelier, was ist das?

BS: Katharina Karrenberg war das erste Mal eingeladen bei meiner Ausstellung Artistenmetaphysik – Friedrich Nietzsche in der Kunst der Nachmoderne mitzumachen, die war im Jahr 2000 in Berlin. Weil ich sie vorher schon kannte, wusste ich, dass sie sich sehr viel und explizit mit Philosophie auseinandersetzt und permanent am Lesen ist, von neuester Literatur bis zu Sachbüchern. Ich habe sie damals eingeladen und wusste gar nicht, was sie macht. Dann hat sie eine ganze Wand gestaltet, mit vielleicht 60 Arbeiten. Das sind so kleine Täfelchen.

JP: Die war fertig? Oder hat sie sie live gestaltet?

BS: Nein, das hat sie zu Hause in ihrem Atelier gemacht. Und dann wurde es im Ausstellungsraum im Haus am Waldsee [Berlin] im Obergeschoss ausgestellt. Sie hat einen ganzen Raum für sich bekommen und da ging es um ZARA & TUSTRA. Sie hat die Figur Zarathustra auseinandergenommen und daraus zwei comicähnliche Figuren gemacht, die anknüpfen an große Paare in der Kulturgeschichte, wie Dante und Vergil oder Faust und Mephisto. Zwei Figuren, die eine Reise antreten und die Künstlerin wusste natürlich am Anfang gar nicht, wohin die Reise geht. Sie hat erst das Zarathustra-Motiv in der Ausstellung durchexerziert. Dann haben wir eine Weile gar nichts mehr voneinander gehört und irgendwann las ich, sie habe weitere Ausstellungen gehabt und inzwischen war das Ganze auf über 800 Teile angewachsen. Heute sind es über 2000! Es ist eine Reise durch die Geschichte geworden. Man folgt den Figuren bis zur Auflösung. Irgendwann taucht auch die Künstlerin selber auf. Es ist ein Eintauchen, ein Abtauchen, ein Auftauchen, ein Verwandeln. Es ist sehr nietzscheanisch gedacht, im Sinne dieser ewigen Bewegung, ewigen Wiederkehr – der Gedanke kommt natürlich auch zum Vorschein. Sie hat alle Entwicklungen der Moderne und der Postmoderne in diesem Werk reflektiert bis hin zu politischen Themen, ich sag jetzt mal ein Beispiel: Gaza. Die Dinge sind immer noch im Fluss. Ich habe sie vor zwei Jahren besucht am Tempelhofer Ufer in Berlin, Kreuzberg. Sie lebt in diesem Werk. Es ist ein Lebenskunstwerk geworden. Aber man kann sich das wirklich so vorstellen, es ist überall. Es hat sich wie ein Strom durch die ganze Wohnung entwickelt und ist total faszinierend, total faszinierend! Man kann das in wenigen Worten gar nicht zusammenfassen. Wenn man selbst da durchgeht, ist man wie in einem Rausch. Das Betrachten ist eine rauschhafte Erfahrung. Beim Gegenüber muss dann natürlich wieder das Reflektieren einsetzen, um sich darin überhaupt zu verorten und wiederzufinden. Im Prinzip ist es nicht abgeschlossen, aber sie will das jetzt. Es ist im Grunde genommen ein offenes Kunstwerk, nach dem Begriff von Umberto Eco. Ein offenes Kunstwerk, das sich permanent verändert, wie Nietzsche gesagt hat: ein sich selbst gebärendes Kunstwerk. Kurz und gut: eines der komplexesten konzeptuellen, intellektuell hochkarätigen Werke, das in einem völligen Gegensatz zu der einen oder anderen kleinen Zeichnung zu Nietzsche steht, die es auch gibt, die aber nicht minder intensiv wirken kann. Die Werke haben alle ihre Berechtigung. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder versucht habe zu betonen: Ein Hauptwerk kann auch eine kleine Zeichnung sein. Es geht nicht um Monumentalität. Ich störe mich an dem Begriff, denn es geht nicht um eine Monumentalisierung von Nietzsche – es geht um sehr vielschichtige Perspektiven.

JP: Sie schreiben am Anfang Ihres Buches:

[F]ür die Gliederung der Themenkomplexe wurde ein Clustermodell gewählt, in dessen Mittelpunkt jeweils die bedeutendsten Werke stehen, die eine ikonografische Weiterentwicklung des Motivs mit vielschichtigen Bezügen zu anderen Positionen aufweisen[.] (S. 5)

Und am Ende:

So bleibt es an den Rändern der Themengruppen bei einer Grauzone, besser: einer notwendigen Unschärfe, die der Komplexität der Kunst geschuldet ist oder sich vielmehr ihr verdankt[.] (S. 722)

Wenn Sie sagen, es gibt einen Cluster, heißt das, es gibt auch einen Mittelpunkt? Das erinnert an die Familienähnlichkeiten von Wittgenstein oder die Prototypensemantik. Es gibt Prototypen und bestimmende Merkmale.

BS: Das ist etwas anderes. Also es gibt nicht ein bestimmendes Merkmal bei mir, sondern bei mir ist ja die Komplexität das Kriterium für den Mittelpunkt eines Clusters! Es ist nicht ein Typ! Nein, nein, um Gottes Willen! Das wäre wieder eine Festlegung! Es geht um Komplexität und es geht darum, dass in ein Werk, wie in dieses von Karrenberg, sehr viele Dinge einfließen! Sie hat ein umfangreiches Wissen und reflektiert das sozusagen durch den Fokus Nietzsche in ihrer Kunst. Aber es ist kein Prototyp! Das ist einzigartig, sowas gibt es nicht nochmal!

JP: Ist das ein Zentrum, kann man das sagen, oder stimmt das auch nicht?

BS: Ja, aber einige der Kapitel haben zwei oder drei Zentren. Das kommt vor. Warum? – Weil sie sich eben auch vermischen. Ich hatte geschrieben, dass es sein kann, dass ein Künstler auch einem anderen Kapitel zuzuordnen gewesen wäre. Ich habe mich dann aber für eins entschlossen. Und damit meinte ich auch diese Unschärfe der Ränder. Ich musste mir anschauen, was hat der Künstler im Großen und Ganzen gemacht, und dann hat sich das herauskristallisiert, dass ich ihn einem Hauptthema zugeordnet habe. Aber mit Bezügen zu dem einen oder anderen weiteren Thema und darauf habe ich dann verwiesen. Das ist, glaube ich, was das Buch aus meiner Sicht durchaus interessant macht. Man kann blättern, man kann woanders weiterlesen und, wenn man sich für dies oder das interessiert, sieht man, dass es noch einen Bezug zu einem anderen Kapitel gibt.

5. „… die ungeheure Empathie, die da drin steckt!“

JP: Statt des Begriffs „Zentrum“ bemühe ich mal das Bild vom Kristall. Er kann von vielen Seiten verschieden stark angestrahlt werden, brechen und reflektieren. Wenn wir jetzt nicht von den wichtigsten Werken sprechen wollen, sondern von diesen Kristallen … Wo finden wir sie? Sie hatten vorhin von subjektiven und objektiven Eigenschaften gesprochen.

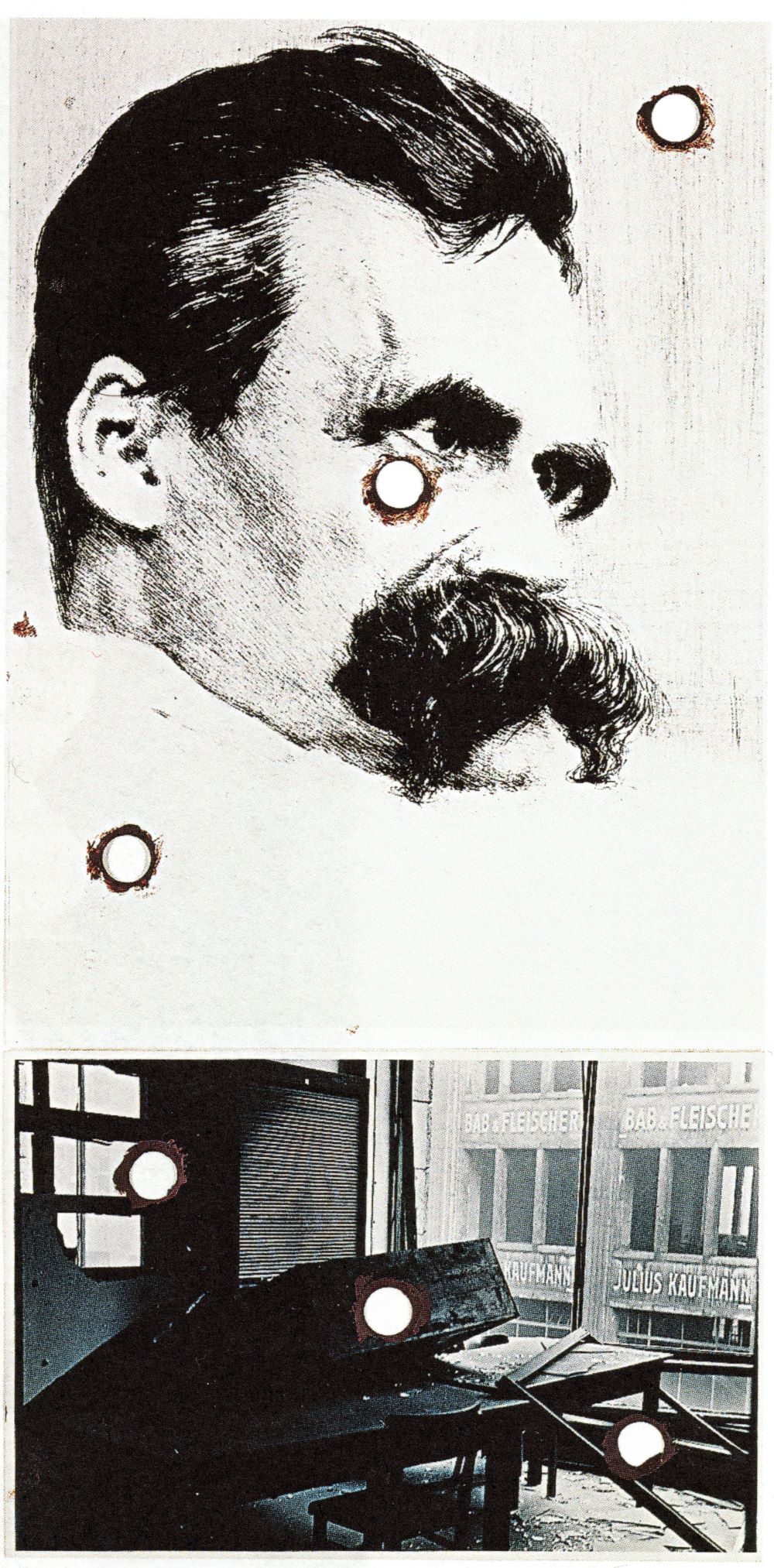

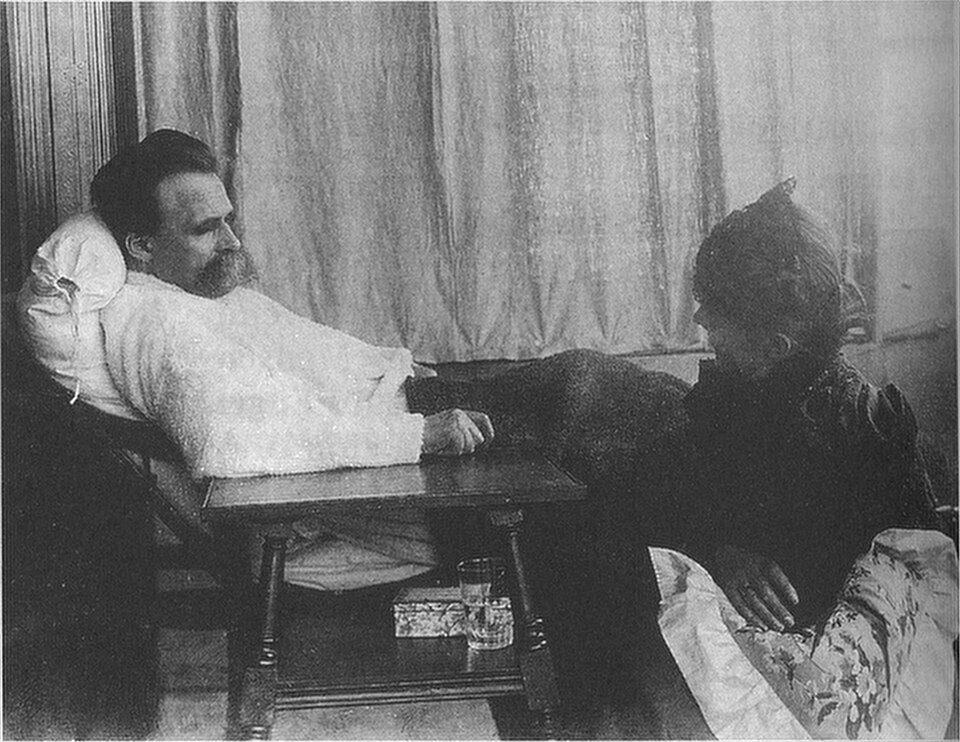

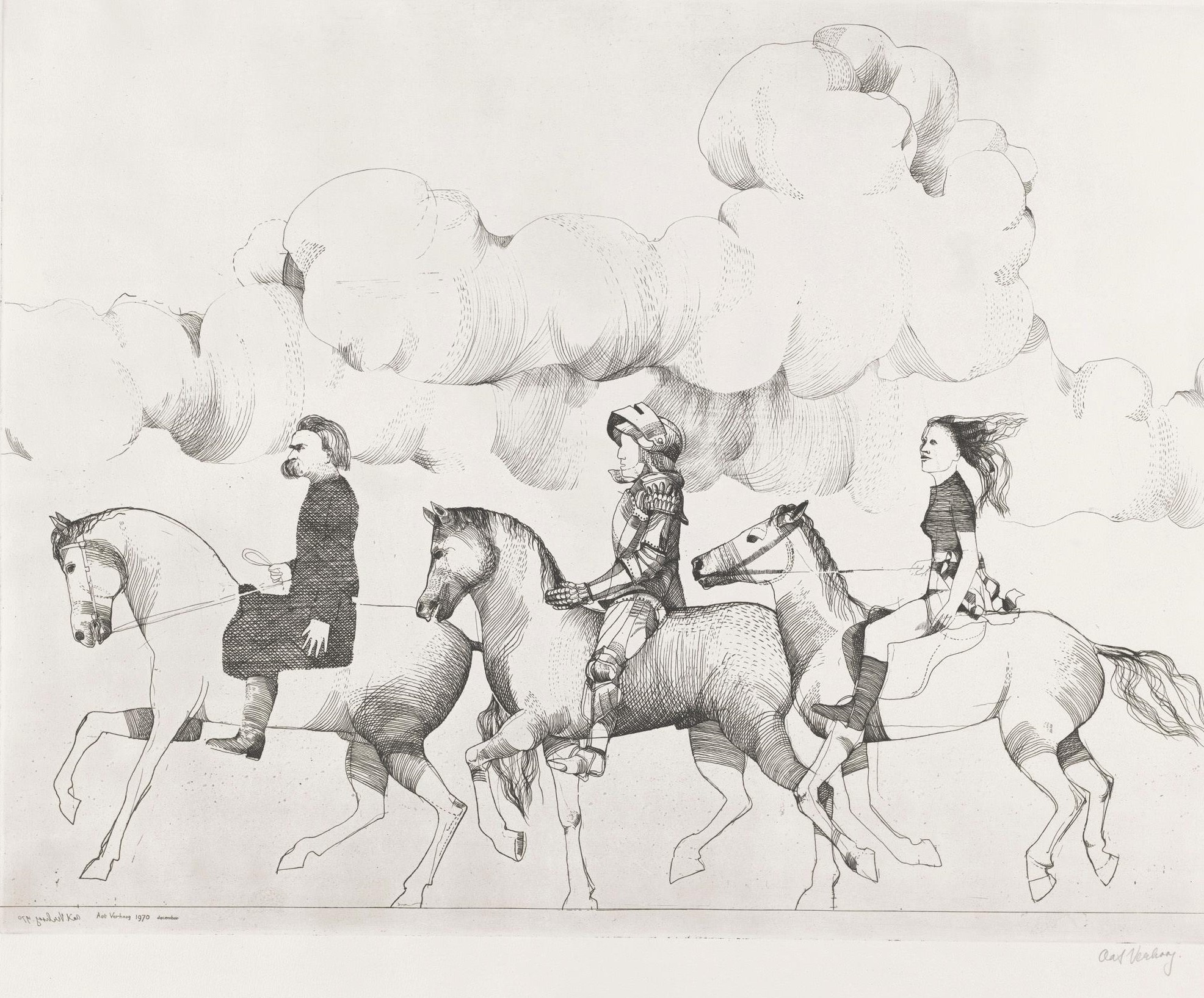

BS: Einige sind schon angesprochen worden. Natürlich Thomas Hirschhorn, natürlich Katharina Karrenberg, natürlich auch Wolf Vostell, ganz klar. Dann natürlich Joseph Beuys, Sonnenfinsternis und Corona [Abb. 2]. Das ist ein Startpunkt gewesen, für die Künstler seiner Generation und der nachfolgenden Generation, sich neu mit Nietzsche auseinanderzusetzen. Bei Beuys ist es aber so, dass er noch mit einem Bein in der Vergangenheit steht. Indem er das Bildnis von Hans Olde aufgreift – den schon dem Tod nahestehenden oder nahegekommenen Nietzsche 1899 –, die Radierung aber herumdreht (Olde hat die Radierung seitenverkehrt dargestellt, das geht durch das drucktechnische Medium gar nicht anders), dreht Beuys Nietzsche wieder zurück. Das heißt, er ist bei Beuys wieder so zu sehen, wie Olde ihn gesehen und fotografiert hatte ... Nur eine Kleinigkeit, aber sie ist wichtig für die Bemerkung, dass die Künstler Anfang der 60er, 70er Jahre noch den authentischen Nietzsche gesucht haben. Sie wollten wirklich das richtige Nietzschebild. Sie wollten ihn wieder zum Thema machen und waren auf der Suche nach dem richtigen Bild. Das macht Beuys in gewisser Weise schon durch diese kleine Umkehrung. Er konfrontiert dieses Bildnis mit einer zerstörten Druckerei, einem verwüsteten Büro, das in der Reichskristallnacht in Berlin im Zeitungsviertel zu Bruch gegangen ist und gegenüber ist ein jüdischer Firmenname zu sehen. Man weiß sofort, was da los ist. Es ist Pogrom. Wieland Schmied hat dazu geschrieben, dass Beuys die Wunde schmerzhaft offenhält. Das heißt, zu der Zeit war die große Frage, ob man sich überhaupt wieder mit Nietzsche beschäftigen kann oder ob er ein für alle Mal verbrannt ist, weil Nietzsche damals noch nicht rehabilitiert war. Beuys hat trotzdem den Weg bereitet, sich mit ihm wieder auseinandersetzen zu können und parallel kommen dann Colli und Montinari mit der kritischen Studienausgabe.

JP: Historisch ist das sicher interessant, aber mich würde die aktuelle Zeit, das heißt seit den 90ern, interessieren.

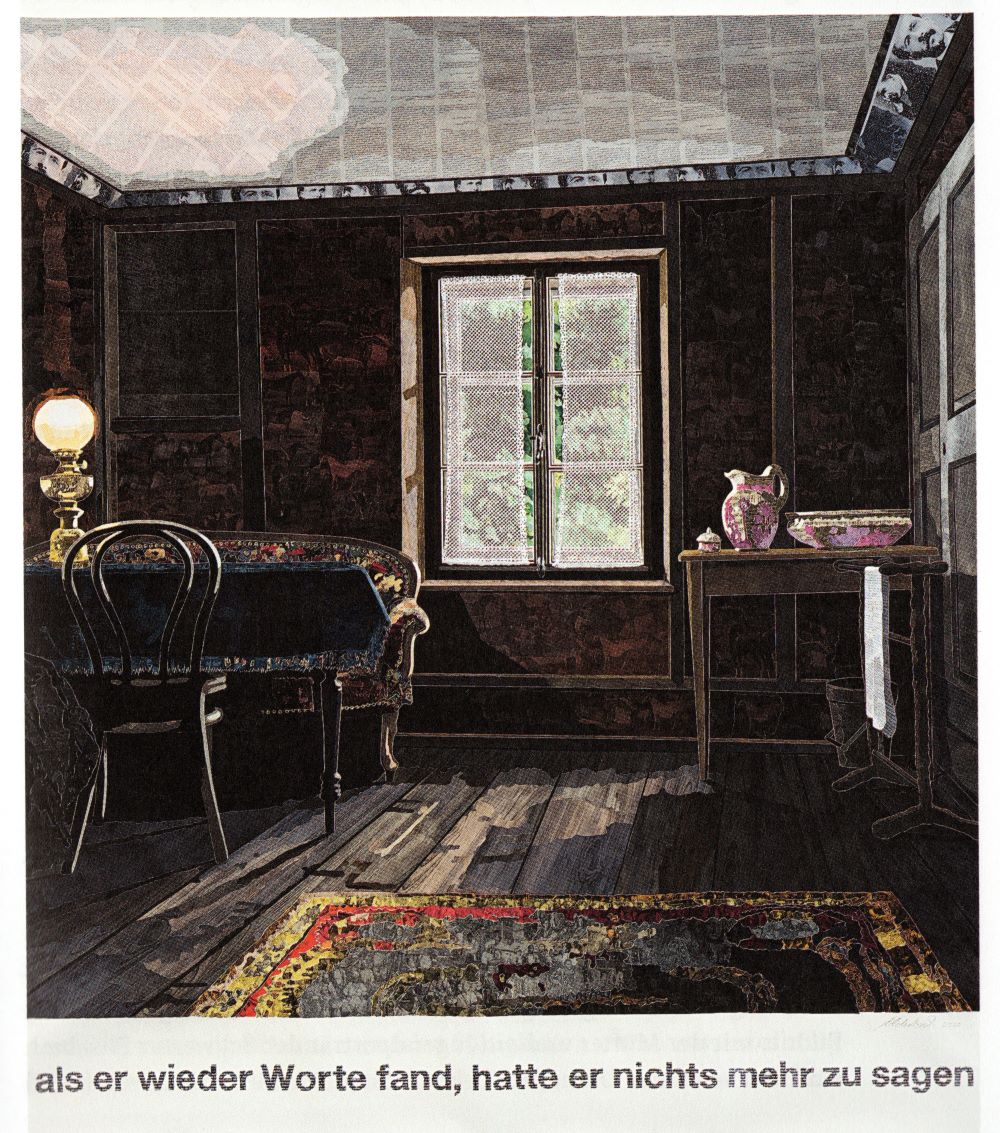

BS: Da würde ich auf jeden Fall noch einen Künstler nennen, das ist Marcel Odenbach. Er hat während der Corona-Zeit in Sils Maria gelebt und in dem Nietzsche-Zimmer gearbeitet. Das Werk heißt Ausblick ohne Gott [Abb. 3] – eine riesige Fotoarbeit, die digital erstellt wurde. Da sieht man das Nietzsche-Zimmer, wie man es kennt ... und jedes Detail auf dieser scheinbar echten, aber digitalen Fotografie ist in sich eine Collage aus weiteren Motiven. Zum Beispiel Nietzsches Familie, Nietzsches Briefe, Nietzsches Kompositionen. Das sieht man erst, wenn man vor dem Bild steht. Das ist sehr groß, das ist wandfüllend. Das heißt, dass über ein einziges Bild sozusagen der ganze Philosoph erschlossen werden kann und dazu gehört auch diese Textzeile: „Als er wieder Worte fand, hatte er nichts mehr zu sagen.“ – Klar, Nietzsche konnte nach seinem Anfall, als er in Turin war, nicht sprechen, aber als er wieder Worte fand, hatte er nichts mehr zu sagen. Das spielt auf die Episode der Turiner Pferdeumarmung an.4 Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass das Ganze eine riesige Collage ist. Es sieht aus wie ein ganz normales Foto, aber auch in dem Teppich und überall sind Details versteckt. Oben ist ein Fries und dieser Fries ist ein Portrait neben dem anderen. Interessanterweise ist auch ein Fake dabei. Das ist wie ein Mosaik von Nietzschetexten, Fotos, Reisen, Freunden, Verwandten, Bekannten, Wagner … Das taucht alles da auf und auch immer wieder das Pferd. Ich glaube, hier auf der linken Seite, das sind alles Pferdebilder. Also die berühmte Episode, als er in Turin ein Pferd umarmt haben soll, dabei zusammenbrach und dann wahnsinnig wurde.

JP: Wen sollte man noch kennen?

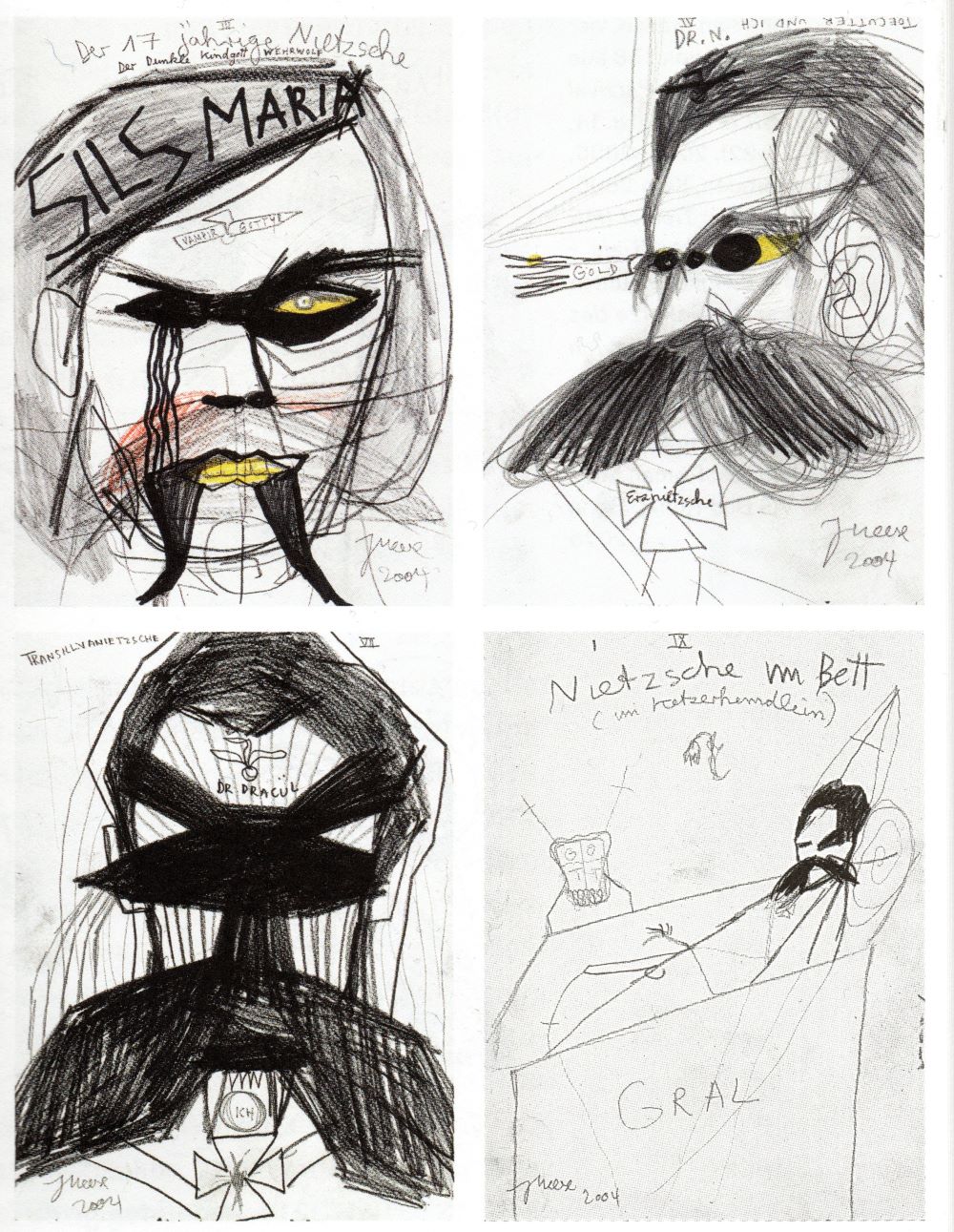

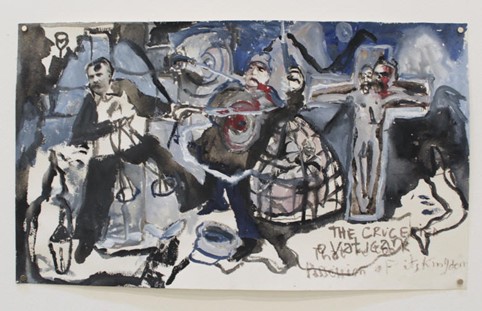

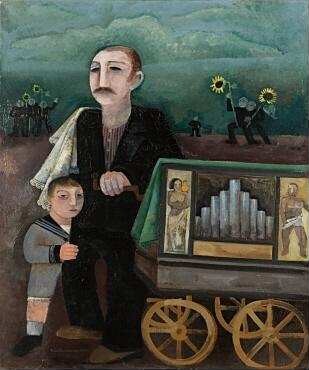

BS: Jonathan Meese ist überhaupt nicht wegzudenken aus der Rezeption [vgl. Abb. 4]. Dann sollte man unbedingt die Serie der ägyptisch-kanadischen Künstlerin Anna Boghiguian kennen. Sie hat eine wunderbare Serie gemacht, die heißt An Incident in the Life of a Philosopher [Abb. 5]. Da geht es nur um seine letzten Tage in Turin, diese schicksalhafte Episode, die für ihn bis hin zu einer, wie soll man sagen, metaphorischen Auflösung der Erscheinungen reicht, die er da erlebte und die ihn dazu führte, sich später in seinen Wahnsinnsbriefen als Dionysos und der Gekreuzigte in einer schizoiden Doppelrolle zu sehen.

JP: Was macht dieses Werk so besonders?

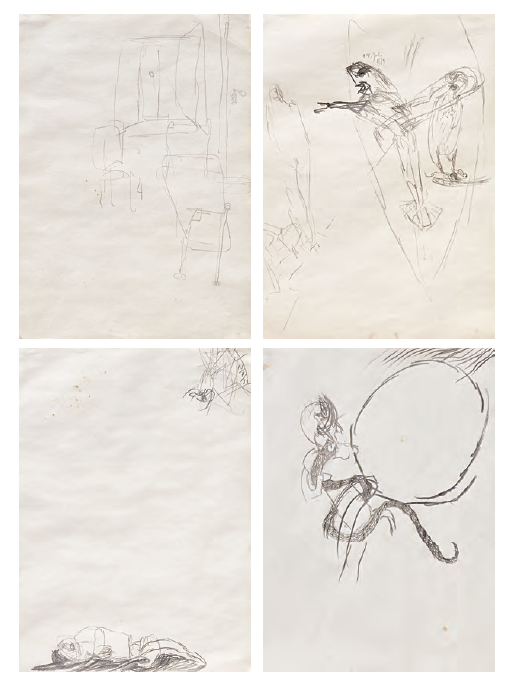

BS: … die ungeheure Empathie, die da drin steckt: auf der einen Seite das Nachvollziehen dieser Episode, auf der anderen Seite die künstlerisch freie Interpretation und wie sie arbeitet. Sie arbeitet mit Collageelementen, die zum Teil Authentizität suggerieren. Dann wieder ganz freie Interpretation. Sie spinnt diese Legende quasi weiter. Die Frage: Wie hätte sich das zugetragen haben können? Dann kommen aber auch, wie im Film, Rückblenden rein. Plötzlich taucht Lou von Salomé auf und dieses berühmte Trio infernal, sage ich immer gern, mit Paul Reé. Sie wollten am liebsten in Paris eine Wohngemeinschaft gründen, aber das war zu damaligen Zeiten alles sehr, sehr schwierig. Nietzsche hatte diese Pläne, aber dabei gab es sehr viel Eifersucht und sehr viele Missverständnisse, sodass diese Freundschaft bald daran zerbrochen ist. Aber auf dem Weg zu seinem Wahnsinn begegnet ihm quasi noch mal diese Rückblende. Und das stellt sie alles dar. Sie hat parallel dazu ein Gedicht gemacht, wo sie eben den Vorfall, so wie sie ihn empfindet, schildert. Eine große Künstlerin, die auch schon auf der Biennale in Venedig war. Sie ist inzwischen schon eine ältere Dame, Anna Boghiguian, eine ganz große Künstlerin. Dann natürlich Felix Droese, ein Beuys-Schüler, der schon in den 80er Jahren diese Blindzeichnungen gemacht hat. Das ist in dem Kapitel Being Nietzsche [Abb. 6]. Das heißt also, wie weit treiben Künstler …

JP: … ich erinnere mich, ein Künstler, der sich in Nietzsche hineinversetzte.

BS: Richtig, also wie weit treiben sie dieses Moment von Identifikation? Dahinter steht natürlich die Frage: Wie kann ich Nietzsche wirklich verstehen? Also eben nicht nur seine Texte, sondern wie kann ich diesen Menschen verstehen in seiner ganzen Tragik? Wie kann ich auch den wahnsinnigen Nietzsche, der ja hin und wieder auch interessante Sachen gesagt hat, wie kann ich den auch verstehen? Und das hat Droese schon in den 80er Jahren für sich so beantwortet, dass er sich selber die Augen verbunden hat. Dann die inneren Bilder, die er im Kopf hatte, nachdem er die damals neu erschienene Nietzsche-Biografie von Curt Paul Janz gelesen hatte, diese drei Bände, sozusagen vor sein geistiges Auge gerufen und mit Blindzeichnungen zu Papier gebracht hat. Da sind so intensive Sachen entstanden, total intensive Bilder, die sind ganz zart, weil es ganz helle Bleistiftzeichnungen sind. Sie sind nicht so expressiv wie Meese sie zeichnet, sondern suchende Zeichnungen, könnte man sagen. Ein suchender Strich und trotzdem verdichtet sich das zu unglaublichen Bildern oder geradezu Visionen, wo man eine Schlüssellochperspektive einnimmt und in dieses Krankenzimmer schaut. Oder einmal liegt unten auf dem Boden eine Figur, also Nietzsche, auf dem Krankenlager, und von oben kommt eine schwarze Spinne, die sich gefährlich nähert. Das ist natürlich wiederum das Symbol der Mutter, die Spinne als das Muttertier, die ihn bis zum Tod nicht losgelassen hat, obwohl sie schon 1897 verstorben war. Das ist auch eine ganz, ganz große Leistung, eine sehr große Serie von 151 Zeichnungen.

6. „Die Kunst und die Philosophie sind Möglichkeiten, letztendlich zu einer lebensbejahenden Position zu kommen.“

JP: Zu Beginn des Buches und auf dem Titel schreiben Sie „Nietzsche forever?“ und beantworten die Frage am Ende des Buches mit „Nietzsche forever!“, also mit einem Ausrufezeichen. Im Buch haben Sie die Frage selbst schon formuliert, wie es um die Zukunftsfähigkeit dieses Sujets in der zeitgenössischen Kunst bestellt ist. Welche Faktoren sehen Sie da aktuell? Was fehlt jetzt?

BS: Ich glaube, dass das Thema weiterhin bearbeitet wird, denn ich hatte, nachdem das Buch abgeschlossen war, ungefähr zehn neue Werke gefunden, die sich in die von mir gefundenen 14 Themengruppen einsortieren lassen würden. Eins davon war zum Thema Sexualität, ein anderes darüber, welche Relikte es gibt. Das wäre in dem Sinne aber nichts Neues gewesen. Also, dass jetzt noch ein ganz neues Thema kommt, glaube ich eher nicht. Vielleicht „Nietzsche und die Naturwissenschaften“ oder so etwas. Da gibt es jetzt einen Forscher, der untersucht Nietzsches Äußerungen zum Klima, andere fragen nach Nietzsches Einstellung zum Essen – diese ewige Suche nach der passenden Diät: Was bekömmlich für ihn ist, genauso wie er immer auf der Suche nach dem richtigen Ort war, wo er in Ruhe schreiben konnte, wo er seine Kopfschmerzen und ewige Erkrankung, seine Übelkeit und was er alles hatte, besser in den Griff kriegt. Es kann sein, dass Künstler das irgendwann mal aufgreifen. So weit sind sie aber noch nicht … Die Kunstentwicklung oder die Rezeption, die Künstler gegenüber Nietzsche machen, und die biografische Nietzsche-Forschung sind ja nicht auf demselben Level. Das heißt, wenn jetzt ein junger Wissenschaftler plötzlich eben Nietzsches Äußerungen zum Klima untersucht, dann dauert das eine Weile, ehe das von Künstlern rezipiert wird, wenn sie das per Zufall vielleicht erfahren.

JP: Arbeiten denn Künstler so, dass sie erstmal lesen?

BS: Es kann über mehrere Wege passieren. Es kann sein, dass sie bei Nietzsche selber nachlesen, wo er sich auf seinen Reisen zum Beispiel über das Klima im Oberengadin äußert. Und wenn jetzt einer naturwissenschaftlich interessiert ist, dann kann es durchaus sein, dass er über Nietzsche selber dazu kommt oder aber durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ein Beispiel ist die Berliner Künstlerin Tyyne Claudia Pollmann – mit diesen zwei großen, ganz frühen digitalen Werken.

JP: Ist das eine Animation?

BS: Das ist alles am Computer generiert. „Photobased Art“, sagt man heute – auf Fotografien basierend, aber alles am Computer gebaut. Sie hat damals, 2000, mit den neuesten amerikanischen Programmen gearbeitet und ist auch ein Beispiel dafür, dass eine Wissenschaftlerin, nämlich eine Medizinerin, sich mit Nietzsche auseinandersetzt und auch mit der Art, digitale Kunst zu machen. Das heißt also jemand, die in diese Gefilde vorstößt und auch diesen Ausspruch von Nietzsche, Kunst unter dem Blickwinkel der Wissenschaft und Wissenschaft unter dem Blickwinkel der Kunst zu betrachten,5 ernst nimmt. Dafür ist sie ein leuchtendes Beispiel.

JP: Können Sie die Zukunftsfähigkeit Nietzsches als Sujet weiter erläutern?

BS: Das ist eine zentrale Frage, die auch diese Künstlerin stellt, die an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee eine Professur hat. Nietzsche bynite [Abb. 7] und transfigure nietzsche: Da steckt der Begriff der Transfiguration drin, der im Werk natürlich mehrere Ankerpunkte hat. (Das als Nebenbemerkung, denn es geht in meinem Buch um Transfigurationen). Transfigurationen sind Veränderungen der Figur Nietzsches durch die Blicke der Künstler. Aber Transfiguration ist auch ein Begriff, den Nietzsche selber anwendet. Sie haben in der Einleitung wahrscheinlich seine Auseinandersetzung mit Raffael [Trasfigurazione di Gesù] gesehen, wo er dieses Motiv für sich als eine Ikone angesehen hat.6 Die Transfiguration ist sozusagen das Synonym für Nietzsches gesamte Philosophie geworden. Er begreift Philosophie und letztlich auch die Kunst als eine Möglichkeit, das Leben auf der Erde, das menschliche Leben in seiner ganzen Problematik, Hässlichkeit, kriegerischen, furchtbaren Ausprägung zu bejahen, indem man es sozusagen transfiguriert. Die Kunst und die Philosophie sind Möglichkeiten, letztendlich zu einer lebensbejahenden Position zu kommen. Das ist der Kern der nietzscheanischen Philosophie, seine Lebensphilosophie: seine Lebensbejahung, trotz aller Misslichkeiten und Umstände.

JP: Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Nietzsche in 20 Jahren in der Kunst dargestellt werden wird?

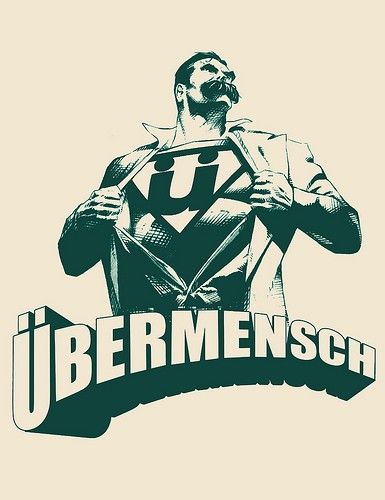

BS: Nein, also ich persönlich nicht. Damit kommen wir jetzt doch noch mal auf das Thema des Fakes. Ich sehe momentan diese Überschwemmung durch Fakes. Da gibt es auch einige Künstler, die mit Fakes arbeiten, wie beispielsweise Michael Müller, der diese Geburtstagsparty für Nietzsche [Erste und zweite kleine Probe für Nietzsches Geburtstagsparty 2313, 2015] organisiert hat. Ein Berliner Künstler, auch ein sehr, sehr wichtiger international arbeitender Künstler. Michael Müller stellt sich diese Fragen und er bezieht tatsächlich Fakes mit ein. Ich habe ihn darauf angesprochen: „Herr Müller, das ist ein Fake, das ist nicht Nietzsche-authentisch“. – „Ja“, sagte er, „aber mich interessiert genau diese Veränderung, in die Zukunft projiziert“. Er projiziert das wirklich in die Zukunft und sagt im Grunde genommen: auch im Jahr 2313 wird uns Nietzsche noch beschäftigen und er hat diese Performances organisiert, diese Events, wo für diese in der weiten Zukunft liegenden Ereignisse geprobt wird – die Probe als künstlerisches Ereignis. Ihn interessiert die Zukunft des Nietzsche-Bildes. Er ist einer der wenigen bis jetzt, die quasi den Fake gleichsetzen mit den überlieferten Bildern und sagt: „Wir erkennen das an und da darf man gespannt sein …“ Aber ich vermute, dass irgendwann die authentischen Bilder in der Unterzahl sein werden, dass man sie mit der Lupe wird suchen müssen und dass vielleicht in 20 Jahren das Nietzsche-Bildnis sich vollkommen von dem authentischen Philosophen verabschiedet hat. Da gibt es heute schon genügend Beispiele, wo er als Bodybuilding-Star oder so etwas dargestellt wird – so hat er ja niemals ausgesehen. Das ist der Pop Art zuzuschreiben; die interessiert sich nicht für den authentischen Nietzsche. Es geht eben gerade nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm wieder neu auseinandersetzen kann. Weg von der Idealisierung, weg von der Monumentalisierung! Ihn sozusagen runterholen auf die Ebene des Dialogs, ihm begegnen. Es gibt sehr viele Beispiele dazu, wo Künstler ihn buchstäblich als Menschen von heute zeigen, als Sportler, als Dialogpartner, als Partygänger und ihn in ein modernes Outfit stecken mit Sneakern an den Füßen oder im Bikerdress. Kann man gut finden, kann man drüber lachen, aber diese Ebene ist jetzt dran! Und eine Idealisierung und Monumentalisierung ist die neue Gefahr der Pop Art, der popularisierenden Kunst, denn da wird er wieder zum Superstar. Nietzsche Superstar, Nietzsche als Superman und so weiter. Das ist alles zu finden und das muss man mit Vorsicht genießen. Es geht gegen die Richtung, die ich mir wünsche, dass man von diesem populären Denken ein bisschen wegkommt und mehr Ernsthaftigkeit diesem Thema angedeihen lässt.

JP: Ja, ich persönlich glaube, es braucht so einen Mittelweg. Einerseits darf Nietzsche nicht zu exklusiv sein, andererseits nicht trivial.

BS: Gerade die zeitgenössischen Werke suchen neue Wege, ihn für andere Zielgruppen aufzubereiten …, gerade diese Verjüngung, die er durchmacht, diese Modernisierung und Verjüngung, die spricht natürlich eine neue Zielgruppe an. Da bin ich ganz offen, wenn er jetzt seinen altertümlichen Gehrock ausgezogen bekommt.

Barbara Straka, geb. 1954 in Berlin, studierte Kunstpädagogik/Germanistik und Kunstgeschichte/Philosophie in Westberlin. Sie initiierte als Kuratorin und Kunstvermittlerin seit 1980 Ausstellungen und Großprojekte zeitgenössischer Kunst im In- und Ausland. Sie war Direktorin des ‚Haus am Waldsee Berlin – Ort internationaler Gegenwartskunst‘, Präsidentin der niedersächsischen Kunstuniversität HBK Braunschweig sowie Referentin für Kultur- und Kreativwirtschaft und für Internationales beim Senat Berlin. Sie ist Autorin und Herausgeberin zahlreicher Veröffentlichungen zur Kunst nach 1945 (www.creartext.de).

Jonas Pohler wurde 1995 in Hannover geboren. Er studierte Germanistik in Leipzig und schloss das Studium mit einem Master zum Thema „Theorie des Expressionismus und bei Franz Werfel“ ab. Er arbeitet jetzt in Leipzig als Sprachlehrer und engagiert sich in der Integrationsarbeit.

Literatur

Straka, Barbara: Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst. Basel: Schwabe Verlag 2025.

Abbildungsverzeichnis

Artikelbild:

Thomas Hirschhorn: Nietzsche Car, 2008, mixed media, Programa Allgarve de Arte Contemporânea, Antiga Lota no Passeio Ribeirinho, Protimão, Portugal. Courtesy Fondation Jan Michalski pour l´écriture et la littérature, Montrichter (CH), Foto: Romain Lopez © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 661.

Abbildung 1:

Katharina Karrenberg: R_A_U_S_CH_PASSAGE, Innenansicht, 2000-2004, Pigmenttinte, Transparentpapier, Acryl, Buchbinderleinen, Aluminium, Eisen, L: 560 x B: 400 cm (innen: 300 cm) x H: 330 cm (innen: 300 cm) © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 490.

Abbildung 2:

Joseph Beuys: Sonnenfinsternis und Corona, 1978, 2-teilige Fotocollage m. Ölfarbzeichnung, 37 x 18 cm, Sammlung Jörg Schellmann, München, Foto: Schellmann Art © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 117.

Abbildung 3:

Marcel Odenbach: Ausblick ohne Gott, 2019/2021, Collage, Fotokopien, Bleistift, Tinte auf Papier, 179,5 x 147,5 cm, Privatsammlung, Foto: Vesko Gösel, Courtesy Galerie Gisela Capitain, Köln © Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 343.

Abbildung 4:

Jonathan Meese: Vier Zeichnungen von 20 aus der Nietzsche-Serie (Nr. III, IV, VII, IX), 2004, Filzstift, Buntstift, Bleistift auf Papier, je 27,8 x 20,9 cm, Fotos: Jochen Littkemann © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 149.

Abbildung 5:

Anna Boghiguian: Eine Arbeit aus der Serie An Incident in the Life of a Philosopher, 2017, Mischtechnik und Collage © Anna Boghiguian. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 560.

Abbildung 6:

Felix Droese: aus dem Zyklus Ohne Titel (‹Ich bin tot, weil ich dumm bin, ich bin dumm, weil ich tot bin.›), 1981, vier Blindzeichnungen von 151 (Nr. 21, 26, 19, 144), Bleistift auf Papier, je 29,5 x 21 cm, Fotos: Manos Meisen © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka: Nietzsche forever?, S. 617.

Abbildung 7:

Tyyne Claudia Pollmann: Nietzsche bynite, 2020, Computersimulation, Cibachrome, 81 x 153 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn. In: Straka, Nietzsche forever?, S. 396 f.

Fußnoten

1: Vgl. den zweiten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert (Link).

2: Vgl. die entsprechende Abbildung im ersten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert (Link).

3: Anm. d. Red.: Vgl. etwa auch die Zeichnungen von Farzane Vaziritabar anlässlich der Tagung Nietzsches Zukünfte 2024 in Weimar (Link).

4: Vgl. dazu detailliert den zweiten Teil der Rezension von Michael Meyer-Albert.

5: Vgl. Die Geburt der Tragödie, Versuch einer Selbstkritik, 2.

6: Vgl. Menschliches, Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten, 73.

„Es geht nicht mehr um Monumentalisierung! Es geht Künstlern heute darum, Nietzsche menschlich zu machen, damit man sich mit ihm neu auseinandersetzen kann.“

Barbara Straka im Gespräch zu ihrem Buch Nietzsche forever?

Im vergangenen Jahr publizierte die Kuratorin und Kunsthistorikerin Barbara Straka eine zweibändige Monographie mit dem Titel Nietzsche forever? Friedrich Nietzsches Transfigurationen in der zeitgenössischen Kunst, in der sie Nietzsches Bedeutung für die bildenden Künste der Gegenwart darlegt. Nachdem Michael Meyer-Albert ihrem Werk in den letzten Wochen eine zweiteilige Rezension widmete (Teil 1, Teil 2), folgt nun ein Interview, das unser Autor Jonas Pohler mit der Autorin in Potsdam führte. Er diskutierte mit ihr über ihr Buch, aber auch über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Philosophie und gegenwärtiger Kunst.

Dionysos als rolling stone

Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen

Dionysos als rolling stone

Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen

Einerseits hilft Nietzsches Unterscheidung des Apollinischen und des Dionysischen die Entwicklung der Rock-Musik der Rolling Stones intern wie extern zu verstehen. Andererseits spiegelt sich Nietzsches Philosophie in ihren Liedern an vielen Stellen. Vor allem aber wird sie durch die Stones auch erhellt, lässt sich durch deren Lieder zeigen, was Nietzsche denkt – ein apollinischer Akt. Wenn sich Nietzsche ästhetisch am Rausch orientiert, dann kann man von den Stones auch lernen, wie man dionysisch Nietzsches Dichtung rezipiert. Es geht also nicht allein darum, mit Nietzsche die Stones zu verstehen, sondern umgekehrt: mit den Stones Nietzsche.

Eine eingelesene Version des Artikels mit Clips der zitierten Songs finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie und auf Soundcloud.

If you meet me, have some courtesy / Have some sympathy, and some taste. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, droht der Teufel mit der Zerstörung der Existenz: Or I’ll lay your soul to waste . . . – Sympathy for the Devil vergleicht Jochen Hörisch mit der „besten Schubert-Schumann-Mahler-Tradition des deutschen Kunstliedes“1.

1. Der Teufel und die letzten Menschen

Wer soll dieser Teufel sein? Also singt Jagger: I rode a tank, held a general’s rank / When the blitzkrieg raged. – Nach Friedrich Kittler beruhte der Erfolg der Blitzkriege auf dem UKW-Funk. Ergo: „Alle Autoradios, die uns zum Sound der Stones an ihre geliebte Cote d’Azur trugen, haben nur dieses Betriebsgeheimnis des Blitzkriegs übernommen.“2 Hat der Teufel den Stones den Weg geebnet?

Wer ist dieser Teufel? Kurt Flasch erläutert seine Herkunft: Nicht das Judentum, nicht der Islam, die „Christen waren es, die ihn erhoben zum mächtigsten Gegenspieler Gottes. [. . .] [A]ber er sah ihm auch verdammt ähnlich.“3

Das unterstellt Nietzsche den Christen, während die Buddhisten den Teufel nicht nötig haben: „[M]an hatte einen übermächtigen und furchtbaren Feind, – man brauchte sich nicht zu schämen, an einem solchen Feind zu leiden.“4

Wer ist der Teufel? Für Flasch der Helfer Gottes! Für Nietzsche eine Ausrede! In der Mitte des Liedes findet sich die Erklärung: Who killed the Kennedys? When after all / It was you and me.

Wer ist der Teufel? Die Mitmenschen, die sich des Teufels im Sinne Nietzsches als Ausrede bedienen! Nach Zarathustra wäre das „der letzte Mensch, der Alles klein macht.“5 Sind wir alle Teufel, just as every cop is a criminal?

Die Stones setzen Nietzsches Bemerkung um: „Das Schlimmste aber sind die kleinen Gedanken. Wahrlich besser noch bös gethan, als klein gedacht!“6

So spiegelt das Lied auf der LP Beggars Banquet den unruhigen Geist von 1968. Der Teufel tritt als ein Herr mit Manieren auf: Please allow me to introduce myself / I’m a man of wealth and taste. Sind die reichen Kapitalisten die Teufel?

Stehen die Stones auf der Seite der protestierenden Jugend? In der Monarchie nannte man solche Leute ‚Gesindel‘. Gespielt entsetzt sich Nietzsche: „[I]ch fragte einst und erstickte fast an meiner Frage: wie? Hat das Leben auch das Gesindel nöthig?“7

Gehören zum Gesindel auch Aussteiger oder Absteiger? Bob Dylan erzählt 1965 im Song Like a Rolling Stone von einer sozial gestrauchelten Dame:

You used to laugh about

Everybody that was hanging out.

Now you don’t talk so loud,

Now you don’t seem so proud

About having to be scrounging your next meal.

So fragt Dylan im Refrain:

How does it feel, how does it feel?

To be on your own, with no direction home,

A complete unknown, like a rolling stone.

Am Abstieg der Dame haben Männer einen wesentlichen Anteil:

You used to be so amused

At Napoleon in rags and the language that he used

Go to him he calls you, you can’t refuse

When you ain’t got nothing, you got nothing to lose

You’re invisible now, you’ve got no secrets to conceal.

Die Wendungen des Textes erfordern eine Reflexion wie viele Lieder Dylans, die zum kritischen Nachdenken anregen, weniger zum hingebungsvollen Mitsingen.

2. Bob Dylans apollinische Balladen oder dionysisch „lauter werden“ (Grace Slick)

War den Stones dieses Lied zu apollinisch? Nietzsche unterscheidet nämlich zwei ästhetische Formen, die dionysische und die apollinische. Apollo als Gott der bildnerischen Künste tröstet mit der Kunst den Menschen angesichts von dessen isolierter Existenz. Nietzsche schreibt: „Apollo [. . .] zeigt uns, mit erhabenen Gebärden, wie die ganze Welt der Qual nöthig ist, damit durch sie der Einzelne zur Erzeugung der erlösenden Vision gedrängt werde“8.

So bemerken Max Horkheimer und Theodor Adorno über Odysseus während der Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen: „Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reglos lauschend wie später die Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus.“9

Die Stones spielten Like a Rolling Stone selbst auf verschiedenen Konzerten und sogar zusammen mit Dylan, unter anderem 1998 auf einem Konzert in Buenos Aires, bei dem das Publikum ausgelassen mitsingt, sich gar nicht apollinisch verhält, um zu reflektieren, was ihm vorgesungen wird, sondern dionysisch.10 Dionysos, der Gott des Rausches, lässt den Menschen seine isolierte Existenz vergessen. Nietzsche schreibt: „Unter dem Zauber des Dionysischen schließt sich nicht nur der Bund zwischen Mensch und Mensch wieder zusammen.“11

Dagegen Herbert Marcuse: „Die ‚Gruppe‘ [. . .] ist ‚totalitär‘ [. . .]. Zwar nehmen die Zuhörer aktiv an einem solchen Spektakel teil: die Musik bewegt ihre Körper, macht sie ‚natürlich‘. Aber ihre (buchstäblich) elektrische Erregung nimmt oft hysterische Züge an.“12

Marcuse mokiert sich über die Bemerkung von Grace Slick von Jefferson Airplane: „Unser ständiges Lebensziel, sagt Grace mit völlig ausdrucklosem Gesicht, ist, lauter zu werden.“13

Freilich hätte Marcuse von Arthur Danto lernen können, dass das dionysische Element der Kunst keineswegs irrational ist. So Danto 1965:

Nietzsche Kategorienpaar [apollinisch / dionysisch] mit Rationalität und Irrationalität gleichzusetzen wäre allzu vordergründig. Letztlich handelt es sich beim Träumen um nichts Rationaleres als beim Tanzen, und die Musik [. . .] ist auch nicht weniger rational als die Dichtung.14

Dylans Lied setzen die Stones 1972 mit Tumbling Dice einen programmatischen Song entgegen: Aus dem rollenden Stein wird ein taumelnder Würfel, auch ein sozialer Außenseiter:

Women think I’m tasty, but they’re always tryin’ to waste me

And make me burn the candle right down,

But baby, baby, I don’t need no jewels in my crown.

Frauen wollen den attraktiven Mann binden, der sich zum damaligen Zeitpunkt noch mit Finanz- und Drogenproblemen herausreden kann:

Honey, got no money,

I’m all sixes and sevens and nines.

Say now, baby, I’m the rank outsider,

You can be my partner in crime.

Bekommt sie dann wenigstens das, was Nietzsche dichtet:

Sie hat jetzt Geist – wie kam’s, dass sie ihn fand?

Ein Mann verlor durch sie jüngst den Verstand,

Sein Kopf war reich vor diesem Zeitvertreibe:

Zum Teufel ging sein Kopf – nein! nein zum Weibe!15

Jagger war ein homme des femmes, der die männliche Sexyness jener Zeit wie kaum ein zweiter verkörperte und dementsprechend vergöttert wurde. Weil er die viel zu vielen Angebote immer nur partiell annehmen kann, verliert er seinen Verstand nicht: Baby, I can’t stay, you got to roll me / And call me the tumblin’ dice.

Das sich unendlich wiederholende Got to roll me, keep on rolling erinnert umso mehr an Like a Rolling Stone, damit an den Namen der Band, und diverse Formen von Außenseiterexistenzen, die die Stones in ihren Anfängen selber waren und die sie noch 2023 in Whole Wide World thematisieren:

When the whole wide world’s against you

And you're standing in the rain,

When all your friends have let you down

And treat you with disdain.

3. Dionysischer Abschied von apollinischer Reflexion

Im Mai 1965 veröffentlichen die Stones Satisfaction, in dem es heißt:

When I'm watchin’ my T.V.

And a man comes on to tell me

How white my shirts can be

But he can’t be a man ‘cause he doesn’t smoke

The same cigarettes as me

I can't get no …

Schon damals verklausulieren die Stones ihre Liedtexte stellenweise so, dass sie verwirrend wirken. Das Lied kritisiert apollinisch den Konsum.

When I’m ridin’ round the world [. . .]

I’m tryin’ to make some girl

Who tells me: “Baby better come back maybe next week,

‘Cause you see, I’m on a losing streak”.

Zur damaligen sexuellen Revolution gehört auch die Verweigerung, wenn die umworbene Dame keine Lust hat trotz Anti-Baby-Pille, die nach Hans Blumenberg „die einzige wirklich bedeutende Veränderung des menschlichen Verhaltens in unserem Jahrhundert“16 hervorruft.

Andererseits lassen sich Rock-Konzerte als Wiederkehr alter Traditionen der dionysischen Feste verstehen. So schreibt Nietzsche:

Aus allen Enden der alten Welt [. . .] können wir die Existenz dionysischer Feste nachweisen [. . .]. Fast überall lag das Zentrum dieser Feste in einer überschwänglichen geschlechtlichen Zuchtlosigkeit, deren Wellen über jedes Familienthum [. . .] hinweg flutheten[.]17

In der Antike hatte man ein positives Verständnis von sexueller Lust, die nicht wie im Christentum als Sünde entwertet wird. Negativ ist vielmehr, so Michel Foucault wenn „man gegenüber den Lüsten passiv bleibt.“18

Das ursprüngliche Lied Satisfaction aus dem Jahr 1965 klingt dabei als ein apollinischer Protestsong ähnlich den Liedern Dylans. Später transformieren die Stones das Lied so, dass es einen dionysischen Charakter erhält, der das Publikum mitreißt und mitsingen lässt, z. B. im Konzert Havana Moon 2016.19

Natürlich gab es seit den Anfängen der Stones schon starke dionysische Tendenzen. So singt Jagger 1967: Let’s spend the night together now. Und er sagt, worum es geht:

This doesn’t happen to me every day, oh my,

No excuses offered anyway, oh my,

I'll satisfy your every need

And now I know you will satisfy me.

Oh come on now

Oh baby, my, my, my …

Dabei war die Prüderie in den sechziger Jahren weit verbreitet. So könnte man meinen, dass Zarathustras Forderung immer noch relevant ist wie 1967, als die US-Regierung glaubte den Vietnamkrieg zu gewinnen. Also sprach Zarathustra:

So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre, beide aber tanztüchtig mit Kopf und Beinen. Und verloren sei uns der Tag, wo nicht Ein Mal getanzt wurde!20

Die Rock-Musik war auch die Musik des Vietnam-Krieges. Zum Krieg gehört der Tanz wie der Rausch mit Haschisch und LSD. So musste Jagger 1969 zugeben: Now you can’t (always get what you want), yeah, / And if you try sometimes, you just might find: / You get what you need.

Dabei bleibt man nicht ganz erfolglos, wie Camus bemerkt: „Seine Auflehnung [. . .] so stark wie möglich empfinden – das heißt: so intensiv wie möglich leben.“21 Das berühmte Trotzdem, das Camus den Nazis entgegenschleuderte, veralltäglichen die Stones. Widerstand findet im Kleinen statt.

Im Konflikt der Geschlechter bekommt man nicht, was man will, zieht sich vielmehr Verletzungen zu. So lässt Nietzsche Ariadne klagen: „[M]ein Henker-Gott! . . . / Nein! / Komm zurück! / Mit allen deinen Martern! / […] Mein Schmerz! / Mein letztes Glück!“22 Die Stones singen:

And I saw her today at the reception.

In her glass was a bleeding man.

She was practiced at the art of deception.

Well, I could tell by her blood-stained hands.

Nietzsche lamentiert über George Sand: „Das Schlimmste freilich bleibt die Weibskoketterie mit Männlichkeiten, mit Manieren ungezogener Jungen. – Wie kalt muss sie bei alledem gewesen sein, diese unausstehliche Künstlerin!“23

Die Rock-Musik, ob vor dem Grammophon oder in der Arena, ist Trost und Ablenkung. So schreibt Nietzsche über die dionysische Kunst: „[W]ir werden gezwungen, in die Schrecken der Individualexistenz hineinzublicken – und sollen doch nicht erstarren.“24 Oder etwas einfacher und trotzdem hoch dionysisch: You can’t always get what you want.

Probleme, sexuelle Anspielungen diskret äußern zu müssen, sind 1981 weitgehend verschwunden – allerdings sicher nur in der westlichen Welt. Die Stones sind aber fast auf der ganzen Welt populär und geben überall Konzerte. So durchzieht ein Doppelsinn Start Me Up. Harmlos klingt der Anfang des Liedes: If you start me up, / I'll never stop. Doch gleich folgen anzüglichen Worte: I've been running hot, / You got me ticking, now don't blow my top. Unzweideutig ist die folgende Zeile: You make a grown man cry.

Das Lied gipfelt in dem eindeutigen Satz, den man freilich harmlos lesen könnte, wenn die Stones nicht manchmal halbnackt auf der Bühne turnten: You, you make a dead man come.

Lässt sich dadurch Nietzsche Gedicht verstehen:

„Die Welt ist tief,

„Und tiefer als der Tag gedacht.

„Tief ist ihr Weh –,

„Lust – tiefer noch als Herzeleid:

„Weh spricht: Vergeh!

„Doch alle Lust will Ewigkeit –,

„– will tiefe, tiefe Ewigkeit!“25

Allerdings entsteht Lust im Spiel mit der Unlust. Daher folgt nach Vladimir Jankélévitch die ironische Liebe dem Prinzip „Wenig von allem, und nicht: Alles von Einem.“26

Dann erhalten Bemerkungen in Start me up einen nichttechnischen Sinn: My eyes dilate, my lips go green, / My hands are greasy, she’s a mean, mean machine.

Ist das diskriminierend? Wenn man es harmlos versteht, nicht wenn man es anzüglich liest. Derart lässt sich Nietzsche interpretieren:

Damit es Kunst giebt, […] dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben: eher kommt es zu keiner Kunst. Alle [. . .] Arten des Rausches haben dazu die Kraft: vor Allem der Rausch der Geschlechtserregung[.]27

4. Sweet Sound of Heaven „jenseits von Gut und Böse“

Kehren sich die Stones in den letzten Jahren vom Dionysischen ab? So beginnt das gospelartige Sweet Sound of Heaven aus dem Jahr 2023 mit: Bless the Father, bless the Son.

Aber schwerlich kann man den Stones vorwerfen, was Nietzsche moniert:

[D]ie Künstler aller Zeiten [. . .] sind die Verherrlicher der religiösen und philosophischen Irrthümer der Menschheit, und sie hätten dies nicht sein können ohne den Glauben an die absolute Wahrheit derselben[.]28

In der Tat wird man von absoluten Wahrheiten in den Liedern der Stones kaum etwas finden. Das Dionysische ist ein Relativismus. Das Apollinische in der Kunst neigt zu unveränderlichen Wahrheiten. Doch Jagger singt:

No, I’m not, not goin’ to Hell

In some dusty motel [. . .]

I’m gonna laugh, [. . .], I’m gonna cry.

Eat the bread, drink the wine

‘Cause I'm finally, finally quenchin’

My thirst, yeah.

Und was wünschen sich die Stones? I want to be drenched in the rain of your heavenly love.

Das klingt hypererotisch, fast pornographisch. Und gar nicht demütig, sondern sündhaft:

And we all feel the heat

Of the sun,

Let us sing, let us shout,

Let us all stand up proud,

Let the old still believe

That they’re young.

Denn der Stolz bzw. der Hochmut ist die höchste christliche Todsünde.

Auch Nietzsches Gedicht Sils-Maria bezweifelt Selbstverständlichkeiten:

Hier sass ich, wartend, wartend, – doch auf Nichts,

Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts

Geniessend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,

Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.

Da, plötzlich, Freundin! wurde Eins zu Zwei –

– Und Zarathustra gieng an mir vorbei . . .29

Die Rock-Musik hatte von Anfang an dionysische Züge, aber auch immer noch einen apollinischen Charakter, der sich bei den Stones im Laufe der Jahrzehnte zunehmend verliert. Es geht immer mehr um den Rausch, nicht mehr um die Reflexion. Wo sich diese noch in den Texten hält, liegt das mehr an der Doppeldeutigkeit, die zu reflektieren dionysisch zunehmend überflüssig wird wie in Nietzsches Sils-Maria, wenn man darauf verzichtet, es zu reflektieren und man es als eine Art Rock ‚n‘ Roll genießt.

Artikelbild

Die Stones an einer Leipziger Hauswand in der Wurzener Straße, gemalt von einem unbekannten Künstler, photographiert von Paul Stephan, der hier fast jeden Tag vorbeifährt.

Literatur

Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung (1944), Frankfurt a. M. 1971.

Blumenberg, Hans: Beschreibung des Menschen. Aus dem Nachlass. Frankfurt a. M. 2006.

Camus, Albert: Der Mythos von Sisyphos (1942). Hamburg 1959.

Danto, Arthur C.: Nietzsche als Philosoph (1965). München 1998.

Flasch, Kurt: Der Teufel und seine Engel. Die neue Biographie. München 2015.

Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2 (1984), Frankfurt a. M. 1989.

Hörisch, Jochen: A Man Of Wealth And Taste. Jaggers Lucifer trifft Goethes Mephisto. In: Albert Kümmel-Schnur (Hrsg.): Sympathy for the devil. München 2009.

Jankélévitch, Vladimir: Die Ironie (1964). Berlin 2012.

Kittler, Friedrich: When The Blitzkrieg Raged. In: Albert Kümmel-Schnur (Hrsg.): Sympathy for the devil. München 2009.

Marcuse, Herbert: Konterrevolution und Revolte (1972). Frankfurt a. M. 1973.

Fußnoten

1: A Man Of Wealth And Taste, S. 29.

2: When The Blitzkrieg Raged, S. 139.

3: Der Teufel und seine Engel, S. 77.

5: Also sprach Zarathustra, Vorrede, Abs. 4.

6: Also sprach Zarathustra, Von den Mitleidigen.

7: Also sprach Zarathustra, Vom Gesindel.

8:Die Geburt der Tragödie, Abs. 4.

9: Dialektik der Aufklärung, S. 34.

10: Vgl. diesen Mitschnitt des Konzerts auf YouTube. Die Stones traten in Buenos Aires in kurzer Folge fünf Mal hintereinander auf und erreichten dabei insgesamt 272.000 Zuschauer. Aus der Aufzeichnung des letzten dieser Konzerte machten sie einen Konzertfilm.

11: Die Geburt der Tragödie, Abs. 1.

12: Konterrevolution und Revolte, S. 135.

13: Ebd., S. 135, Fußnote.

14: Nietzsche als Philosoph, S. 66.

15: Die fröhliche Wissenschaft, Vorspiel, Nr. 50.

16:Beschreibung des Menschen, S. 479.

17: Die Geburt der Tragödie, Abs. 2.

18: Der Gebrauch der Lüste, S. 35.

19: Vgl. diesen Mitschnitt des Konzerts auf YouTube. Dem Konzert in der Hauptstadt Kubas, trotz des Einschreitens des Vatikan am Karfreitag zelebriert, wohnten 500.000 begeisterte Fans bei, es wurde als Kinofilm aufgezeichnet.

20: Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln, Abs. 23.

21: Der Mythos von Sisyphos, S. 56.

22:Dionysos-Dithyramben, Klage der Ariadne.

23: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Abs. 6.

24: Die Geburt der Tragödie, Abs. 17.

25: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, Abs. 12.

26: Die Ironie, S. 35.

27: Götzen-Dämmerung, Streifzüge, Aph. 8.

28: Menschliches, Allzumenschliches I, Aph. 220.

29: Die fröhliche Wissenschaft, Liedes des Prinzen Vogelfrei, Sils-Maria.

Dionysos als rolling stone

Versuch mit Rock-Musik Nietzsche zu verstehen

Einerseits hilft Nietzsches Unterscheidung des Apollinischen und des Dionysischen die Entwicklung der Rock-Musik der Rolling Stones intern wie extern zu verstehen. Andererseits spiegelt sich Nietzsches Philosophie in ihren Liedern an vielen Stellen. Vor allem aber wird sie durch die Stones auch erhellt, lässt sich durch deren Lieder zeigen, was Nietzsche denkt – ein apollinischer Akt. Wenn sich Nietzsche ästhetisch am Rausch orientiert, dann kann man von den Stones auch lernen, wie man dionysisch Nietzsches Dichtung rezipiert. Es geht also nicht allein darum, mit Nietzsche die Stones zu verstehen, sondern umgekehrt: mit den Stones Nietzsche.

Eine eingelesene Version des Artikels mit Clips der zitierten Songs finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie und auf Soundcloud.

Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945

Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka II

Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945

Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka II

In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Dabei stellt sich allerdings bei der Rezeption der Rezeption von Nietzsche die Frage, ob der Philosoph in seiner Monumentalität aus dem Blick gerät. Zeigt das ein grundsätzliches Problem der heutigen Zeit mit Monumentalität? Michael Meyer-Albert plädiert jedenfalls, von Nietzsche ausgehend, gegen Straka für einen „postmonumentale Monumentalität“ als Gegenentwurf zum ästhetischen Postmodernismus. Im ersten Teil des Zweiteilers widmete er sich ihrem Buch, nun akzentuiert er seine Gegenposition.

III. Pferdeumarmung

Besondere Deutungskraft für den philosophisch interessierten Leser gewinnt Strakas Beobachtung, dass es vor allem bestimmte Details aus dem Werk und Leben Nietzsches waren, die für die Kunst nach 1945 entscheidend wurden. Zentral dafür ist die Geste der Umarmung eines Pferdes. Im Januar 1889, so lautet eine Anekdote, die sich vermutlich so oder so ähnlich abspielte, sah Nietzsche in Turin, wie ein Kutscher ein Pferd malträtierte. Er lief zu dem Pferd, umarmte es und schützte es so vor den Schlägen. Ab dieser Szene, die für einiges Aufsehen sorgte, wurde an Nietzsche eine geistige Zerrüttung wahrgenommen und er verbrachte sein Leben in pflegerischer Betreuung.

Straka erfasst diesen Augenblick in Nietzsches Leben prägnant: „Nach dem Turiner Vorfall gab es den Philosophen Nietzsche nicht mehr.“ (S. 517) Die Bedeutung für die Rezeption Nietzsches liegt darin, dass seine Philosophie der Lebensbejahung, die mitunter schon vorher, aber vor allem in seinem späten Denken oftmals in eine Willensmetaphysik mit sozialdarwinistischen Zügen verfiel, einen biographischen Kontrapunkt erhält. Die Wahrheit des Lebens siegte über eine Philosophie des unbedingten Siegens. Straka resümiert:

Die „Turiner Pferdeumarmung“ ist eine Legende, aber sie ist nicht dazu geeignet, Nietzsche in der zeitgenössischen Kunst wieder zu einem Mythos zu machen oder zu einer Kultfigur zu stilisieren; sie macht ihn erst eigentlich zum Menschen, weil sie den Sturz eines im Wahn selbst ernannten Gottes vorführt. Damit kommt ihr innerhalb der Themen und Motive der jüngeren Kunst zu Nietzsche eine Schlüsselrolle zu. […] [F]ür die Nachwelt ist Nietzsche kein Gescheiterter, setzte sein geistiger Zusammenbruch in Turin keinen Endpunkt, sondern einen Ausgangspunkt zu einer neuen, empathischen Sicht auf Person, Leben und Werk.1

Nietzsche erscheint nun nicht mehr als ein Monstrum an Kreativität, das eine prekäre triumphalistische Lebensphilosophie verkörperte, sondern als verletzlicher Denker, der unter massiven gesundheitlichen Problemen (etwa Clusterkopfschmerzen) litt und sozial ortlos zu einem steten Reisen als Suche nach erträglichen und erschwinglichen Aufenthaltsorten gezwungen war. Entscheidend für die Rezeption wurden dabei von Hans Olde 1899 gefertigten Fotoaufnahmen, die den Pflegefall Nietzsche dokumentieren und die „bis heute maßgeblich zu einer überzeugenden Typisierung des Philosophen beigetragen“ (S. 568) haben.

Die Geste der Pferdeumarmung widerlegt implizit die extremistischen Äußerungen des späten Nietzsches, der die zu verklärende Verletzlichkeit des wahrheitsfähigen Tieres falsch zu einer Ontologie des Chaos substanzialisierte, die dann einen letalen Naturalismus als Willen zur Macht legitimiert. Der kranke Nietzsche ist nicht der wahre, aber der wahrere Nietzsche. Die Schwäche eines Nietzsches Bildes, das dessen Scheitern im Leben betont, ist allerdings das Ausblenden einer starken Lebendigkeit, um die es diesem Leben letztlich ging. Der sensible Ikonoklasmus dekonstruiert mit dem Kult sogleich die Ermunterung. Für Straka grenze es an Zynismus, dass die zeitgenössischen Darstellungen eines vitalistischen Nietzsches keinen Bezug mehr auf die Bilder von Olde aufweisen (vgl. S. 664).

IV. Ein neuer Nietzsche-Kult?

Wo Kult war, soll Mensch werden: So ließe sich der Weg beschreiben, den Nietzsche in der Kunst hinterlassen hat. Dabei drängt sich bei der Rezeption der Rezeption der Kunst die Beobachtung auf, dass Nietzsche womöglich zum zweiten Mal einem Kult zum Opfer gefallen ist. Er wurde in den Künsten zunächst über-, sodann untermonumentalisiert. Nietzsche wird Mensch als Leidender, Kranker, Zerbrechlicher und Nietzsche wird Mensch in den vielfältigen Verallzumenschlichungen, die in der Pop-Kultur am ausdrücklichsten erscheint, jedoch auch den Zugang zu Nietzsche in der ambitionierteren zeitgenössischen Kunst dominiert. Straka bejaht diese Tendenz:

Heroismus, Pathos und Monumentalisierung, die den Nietzsche-Kult nach 1900 charakterisierten, sind differenzierteren Darstellungen eines widersprüchlichen, anstößigen, aber auch menschlichen, persönlichen, ja privaten Nietzsche gewichen, der auf keinen Denkmalsockel mehr passt.2

Diese Tendenz des Antimonumentalen lässt sich aber nicht nur als wohltuende Neutralisierung von überzogenen Deutungen begreifen, als „Endphase der Dekonstruktion des einstigen Kultbildes Nietzsche“ (S. 663), sondern sie trägt Züge eines neuen Kultes. Er lässt sich als ein Derivat einer die gesamte Moderne umfassenden ikonoklastischen Kulturbewegung begreifen. Alles Alte wird vor den Richtstuhl der Vernunft gezogen. So erhält der Wert des Neuen die höchste Wertigkeit. Kultur als Imitation des Vortrefflichen weicht einer zwanghaften Freiheit, die nur als Innovation an sich glauben kann und sich als Distanz von konkurrierender Innovation als Innovationsinnovationen selbstreferentiell dynamisiert. Man imitiert sich selbst in seiner weltlosen und weltarmen Innovation, um sich auf dem Markt der Aufmerksamkeit als Kult zu stabilisieren. Man wird selbst zu einer Kultur, die sich imitiert, weil die Imitation von vergangener kultureller Größe, die über Realitätsresonanz funktionierte, tabuisiert ist. Nonsens verpflichtet.

Vier Merkmale zeichnen moderne Traditionsphobie auf dem Gebiet der Kunst aus: Sie sakralisiert erstens die spektakelhaften Exzesse der subjektiven Kreativität -– exemplarisch etwa Damien Hirsts For the Love of God (2007; Link) oder Wim Delvoyes Cloaca (2000; Link) –, die um Aufmerksamkeit buhlen, zuungunsten der klassischen Kulturdynamik von ehrfürchtiger Nachahmung und behutsamer Variation, die innerhalb eines Dekorums um beseelende Emotionalität ringen, sie verleiht zweitens Sinn durch plakathafte Konzepte, sie schafft drittens Aufmerksamkeit durch die neue Macht der Ausstellung als Qualitätszuschreibung und sie verkörpert viertens eine informelle Moral, die das „Gutsein“ von Werken durch die simple Umwertung des Stellenwertes „entartete Kunst“ gewinnt:

A) Fuck it! Just express yourself!

Der neue Kult des Antimonumentalistischen wird als Sakralisierung der Kreativität deutlich in den Werken, die keine Welt, sondern nur noch sich selbst als Hyperkreativität ausstellen. Nietzsches Denken wird hier insoweit rezipierbar, als sich in diesem eine legitimierende Idee für die selbstreferentielle Spektakelkreativität finden lässt. Nietzsches „Umwertung der Werte“ wird als Lizenz verstanden, die „konventionellen“ Muster der kanonischen Werke zu verwerfen und einen frivolen Perspektivismus zu verfolgen, bei dem die maximale Originalität als Phänotyp einer kreativen Lebendigkeit erscheint. Dabei wird der Devise gefolgt: Aufmerksamkeitserzeugung durch Erregung und nicht mehr das traditionelle Entwickeln von erstaunlicher Emotionalität. Ein Beispiel hierfür sind etwa die Blätter Der Dunkle Kindgott, Transsilvannietzsche und DR. N. von Jonathan Meese (vgl. S. 151), von denen Straka entzückt ist: Jonathan Meese gelinge es, Nietzsche bis zur Kenntlichkeit zu entstellen (vgl. S. 153).

B) Readymade-Content

Der Bezug auf Nietzsche als den Philosophen der Maske wird in dem Kontext der zeitgenössischen Kunst selbst wieder zu einer Maske. Dabei ist der Pop-Nietzsche explizit, was der neue Kunstnietzsche in der Regel implizit ist: Aura-Marker für die eigenen Produkte. Nietzsche dient als Readymade-Content für inhaltslose Kunst. Man lagert an ihn eine Tiefe der Werke aus, die die Werke selbst nicht mehr besitzen. Vorbei ist damit die kanonische Autorität der Werke, von denen Mörike dichtete: „Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst.“ An Nietzsche wird ein Inhalt delegiert, um sich der Verantwortung der Formen für das „sinnliche Scheinen der Idee“ (Hegel) zu entziehen. Man kann die Werke nur noch als „Konzept“ „verstehen“. Sie werden zu puren Zeichen, zu denen es keine Sprache gibt. Ihre Konzeption sagt, was sie bedeuten sollen. Ihre hyperkreative Hermetik entschlüsselt sich der Hermeneutik einer Ausdrücklichkeit ohne Anschaulichkeit.

Beispiele: Felix Droeses Zeichnungen aus dem Zyklus Ohne Titel („Ich bin tot, weil ich dumm bin, ich bin dumm, weil ich tot bin.“) aus dem Jahr 1981 (vgl. S. 614 ff.) zeigen unbeholfene Skizzen, die von dem Künstler im Dunkeln hergestellt wurden, wobei er, so sein Konzept, intensiv an Nietzsche dachte. Stephan Hubers Zitronenstadel (ursprünglich: „Zarathustra im Zitronenstadel“), aus dem Jahr 2005 zeigt eine Bretterbox, aus der im Allgäuerdialekt aus „Also sprach Zarathustra“ zitiert wird (vgl. 464 f.; Link).

C) „Ausstellungsmacht“ (Heiner Mühlmann)

Werke, die keine Welt mehr ausstellen, werden durch den Ort ihrer Ausstellung zu Werken. Die Präsentation im Museum, im öffentlichen Raum oder auch in einem Buch über zeitgenössische Kunst verleiht die Würde des Hochkulturellen.3 Die implizite Kompetenz des ästhetischen Werkes weicht dem seelischen Zustand der „Ausstellungstrance“ (Mühlmann), die pseudokulturelles Wasser zum hochkulturellen Wein veredelt. Der Sockel, von dem alle monumentalistischen Werke heruntergeholt werden sollen, lebt so versteckt fort in dem Gestus der Präsentation. Nachdem das dekorative Ornament zu „abstrakter Kunst“ geadelt wurde, wird das Museum als Installation von Kasimir Malewitschs4 Werkkonzept zu dem weißen 3-D-Quadrat als Kunstwerkernennungskunstwerk. Kunst ist die Macht des Raumeffektes. „Das Museum stellt nichts mehr aus. Es stellt sich selbst aus.“5 Es kommt in dieser Ausstellung der bloßen Aura der Ausstellung zu inhaltsloser, uninformativer kultureller Imitation, die als „selfish cultural variant“6 (Mühlmann) die wertvollen Kapazitäten des Nachahmens, aus denen etwas zu lernen wäre, besetzt. Sloterdijk ergänzt Mühlmanns Beobachtungen:

Der Weg der Kunst folgt dem Gesetz der Veräußerlichung, das die Macht der Nachahmung gerade dort beweist, wo die Nachahmung am heftigsten geleugnet wird: Es führt von den Künstlern, die Künstler nachahmen, über die Aussteller, die Aussteller nachahmen, zu den Käufern, die Käufer nachahmen. Aus der Devise l’art pour l’art ist vor unseren Augen das Konzept the art system for the art system geworden.7

D) Ententartete Kunst

Der neue Kult des Antimonumentalistischen manifestiert eine Aufladung von Sinn und Wert durch Moral. Nicht das Gutgemachte, sondern das Gute dominiert. Das ästhetische Gebilde wird mit Qualität aufgeladen, weil es in der Tradition der ehemals „entarteten Kunst“ steht.8 Ein „gerahmtes Ornament“ (Mühlmann) kann so als antifaschistische „abstrakte Kunst“ erscheinen. Die Wahrheit der Antinazikunst ist so das Gute, für das sie steht. Nach einer vertiefenden Resonanz in Realitäten wird nicht gefragt. Das Fehlen der Bezüge durch das Werk wird extern durch die Rituale der Rezeption nachgeliefert. Eine moralische Sichtweise auf die Kunst als ententartete stabilisiert sie tribalistisch. Nach innen sendet sie Harmonie, nach außen Aggression. Auf Kritik an dem Mangel an Gehalt wird maximal-moralisch reagiert, indem nicht auf den Einwand eingegangen wird, sondern eine Unterstellungsautomatik in Gang kommt, die etwa Kritik an den zeitgenössischen Werken als bloße „gerahmte Muster“ (Mühlmann) in die hochproblematische Tradition der faschistischen Propaganda rückt.

V. Der Kampf um Monumentalität

Genau diese Moralisierung des Ästhetischen ist es, die Strakas Buch insoweit motiviert, als sie sich gegen die Ansichten Christian Saehrendts positioniert; ausdrücklich am Ende ihres Buches in den Danksagungen (vgl. S. 739). Saehrendt, ein Stammautor dieses Blogs, spreche sich lautstark in mitunter schwer erträglichen Trump’schen Tönen für eine Remonumentalisierung Nietzsches aus – „Make Nietzsche great again!“ (vgl. S. 585) –, gerne als großes Denkmal über der Saale. Straka hingegen wehrt sich mit einem differenzierteren, aber auch sehr affirmativen Blick auf den Kunstbetrieb gegen diese – wohl als bewusste Provokation cum grano salis zu nehmenden – Töne und wittert in Saehrendts Äußerungen, seine polemische Zuspitzung in nur schwer erträglicher Weise spiegelnd, gar eine Aktualisierung der Verächtlichmachung der modernen Kunst als „entartete“ (vgl. S. 598).

Vielleicht ließe sich diese Konstellation nutzen, um einen erweiterten Begriff für das Verständnis von Rezeption zu gewinnen? Geht es bei dem Gegensatz von Straka und Saehrendt, insofern er den ihm von Straka unterstellten Standpunkt überhaupt so vertritt, nicht um mehr als Ästhetik? Zeigt sich an dieser besonderen Konfrontation um das Erbe Nietzsches nicht auch der allgemeine Riss, der durch die westliche Welt geht und sich in einem nicht mehr nur kalten Kulturkampf verkörpert? Steht dabei nicht die Frage im Hintergrund, ob bei dem modernen Kampf um den Kampf um die Anerkennung eher die Gerechtigkeit im Sinne von antimonumentalistischer Gleichbehandlung oder eher die monumentalistische Einzigartigkeit im Sinne von Brillanz zu betonen sei? Ließe sich womöglich von Nietzsche ein umfassender Begriff von Monumentalität gewinnen, der bei diesem Kulturkampf ausgeblendet wird?

Die Frage, wie Nietzsche in der Kunst erscheint, ist eine Frage nach der Form der Beziehung, die zur Tradition eingenommen wird. Indem der monumentalistische Nietzsche in den Künsten nach 1945 dekonstruiert wird, wird eigentlich das Monumentalistische als Bezugsform zur Tradition dekonstruiert.

Passenderweise hat Nietzsche selbst einen Essay verfasst, der der Frage der Beziehung zur Tradition nachgeht. Er unterscheidet dabei in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung mit dem Titel Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben aus dem Jahr 1874 drei Weisen des Umgangs mit der Geschichte: Einen antiquarischen Umgang, der das Vergangene pietätvoll überblickt und bewahren möchte; einen monumentalistischen Umgang, der noch Großem strebt und das Vergangene als Motivation und Vorbild instrumentalisiert; und einen kritischen Umgang, der unter der Vergangenheit leidet und sich davon emanzipieren möchte. Nietzsche kritisiert dabei vor allem die Dominanz des antiquarischen Umgangs mit der Geschichte in seiner Zeit. Durch diese von Hegel philosophisch inszenierte Einstellung werden die Zeitgenossen in die Haltung von Zuschauern bei einem Drama gebracht, an dem sie selbst mitspielen. Der Glaube, nur Zuschauer der eigenen Geschichte zu sein, demoralisiert und erzeugt Zynismus.9

Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtung ins Zeitgemäße übersetzt, zeigt eine heutige Überbetonung der kritischen Umgangsweise mit der Tradition, allerdings ohne ein Leiden an dieser. Sie stabilisiert sich in einem Kult der absoluten Innovation. Die Idee kanonischer Klassizität als bewundernswerte Imitationsvorlage fällt aus. Es soll alles vom Sockel gestoßen werden. Es darf keine Übermenschen und Überwerke geben, weil der Schock des Herrenmenschentums und seiner Werke zu tief sitzt. Es fehlt so ein positiver Bezug zur Monumentalität. Dieser Mangel schafft dann als Kompensation einen Neomonumentalismus, der die Züge areflexiver, trotziger Selbstbejahung trägt und nach einer modernisierten Größe strebt, ohne sie zu können. Die Wahrheit des Antimonumentalistischen in der Ästhetik ist die Empathie für die Zeit und eine Sensibilität für ihre Darstellungsart. Die Wahrheit des Neomonumentalistischen ist eine Kritik an der Ausblendung von historischer Größe und der Sinn für das Erhabene. Was fehlt ist eine wohltemperierte Monumentalität.

VI. Postmonumentale Monumentalität

Vielleicht ließe sich, einem Hinweis in Sloterdijk Notizbüchern folgend,10 die These aufstellen, dass das Erhabene, das Nietzsche zuerst in der Kunst verortete und dann in der Religion kritisierte, in der Phase seiner monumentalistischen Rezeption auf die Erhabenheit des Staates und des Militärs umgewertet wurde. In der Phase der antimonumentalistischen Rezeption wurden diese Formen der Erhabenheit kritisiert, aber damit das Erhabene überhaupt ausgeblendet. Was beide Phasen so unterschlagen, ist die Erhabenheit der Evidenz, die bei dem postwagnerischen Nietzsche ins Zentrum rückt und postmetaphysische hohe Töne in der Philosophie erlaubt. Das, was den hohen Ernst verdient, was das Wirkmächtigste ist und höheren Rang beanspruchen kann – auch in den egalitären Zuständen des überkorrekten, überempfindlichen konsensualen Zeitgeistes –, ist die Macht der Wahrheit. Gott ist tot, die Kunst ist Opiat, der Staat Bürokratie und das Militär ein Ort vormoderner Heroik. Aber in der Wahrheit schlägt das Herz der modernen Erhabenheit. Paradoxerweise zeigt sich diese „Wahrheitserhabenheit“ (Sloterdijk) bei Nietzsche als Entdeckung des lebensnotwendigen Scheins. Wahrheit als Wahrheit des Scheins, die stimulieren und schützen soll, kommt nicht mit dem alteuropäischen Pathos daher. Sie tritt nicht in der verkündenden Form des predigenden oder befehlenden Apostels auf, sondern als therapeutisches Experimentieren mit möglichen Erleichterungen. Das Ernsteste wird so als Abklärung, als Entlastung und als belebende und motivierende Lüge verstehbar.

Dieser entscheidende Punkt von Nietzsches Begriff der Erhabenheit findet sich auch in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. Nietzsche stellt die These auf, dass der Schein als konstitutiver Aspekt des Lebens eine Art Minimalmonumentalität bedeutet. Leben braucht einen Vorrang des Eigenen vor dem Fremden als einen schützenden Kokon, eine abdichtende Atmosphäre, einen „umhüllenden Wahn“11, der die Horizonte des einströmenden Neuen soweit begrenzt und ausblendet, dass sich ein positives Selbstbild als stabilisiert:

Und dies ist ein allgemeines Gesetz: jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden; ist es unvermögend einen Horizont um sich zu ziehen und zu selbstisch wiederum, innerhalb eines fremden den eigenen Blick einzuschliessen, so siecht es matt oder überhastig zu zeitigem Untergange dahin.12

Dieses kulturelle Immunsystem einer therapeutischen Hybris schützt „die pietätvolle Illusions-Stimmung, in der Alles, was leben will, allein leben kann“13. Die Wahrheit des Lebens ist nicht neutral. Sie ist das genaue Gegenteil einer Perspektive, die das Wahre als Mangel, Entfremdung, Beraubung, Ausbeutung denken will. Der Pessimist Adorno hat Unrecht: Das Ganze als das Unwahre denken zu wollen, ist das Unwahre. Es gibt ein falsches Leben im richtigen. Geschichte monumental verstanden wird zu einem „Mittel gegen die Resignation“14 und motiviert zu einer gesteigerten Lebendigkeit.